La Iglesia y el poder político trataron de fiscalizar la conducta moral de la población, como parte de un programa mucho más amplio de control social. Para lograrlo, no sólo utilizaron la fuerza coercitiva de las leyes y los tribunales, sino que también intentaron introyectar estrictas normas en las conciencias de los súbditos, en un claro ejercicio de lo que Bordieu denominó “violencia simbólica”.

La sexualidad se convirtió de este modo en asunto central de los manuales de confesores. Se trataba de una sexualidad orientada exclusivamente hacia la procreación dentro del matrimonio y que condenaba como lujuriosa cualquier otra manifestación física de los afectos o los apetitos. El poder político insistió por la vía represiva en la salvaguarda de una decencia y una moralidad que se entendían como un fundamento básico del orden social.

Cualquier acción que se saliera de ese estrecho marco moral era vista y tratada como una conducta desviada y, en consecuencia, no sólo censurable, sino también sancionable en el ámbito judicial y en el espiritual. Pero no sólo jueces y clérigos velaban por la moral. Las normas también se instrumentaron a través de las autorregulaciones comunitarias, en medio de una sociedad que practicó reciamente la autocontención y que se mostraba fuertemente impregnada de valores transpersonales como la honra y el honor.

Sin embargo, no podemos pensar en términos de un cuerpo social enteramente sujeto a esta clase de imperativos. Las transgresiones eran frecuentes y en ellas podemos reconocer también formas, activas y pasivas, de resistencia. Los individuos de ambos sexos, sobre todo jóvenes, intentaban burlar las prohibiciones y hallar espacios de encuentro y sociabilidad. Las fiestas propiciaban oportunidades de acercamiento, de ahí que fuesen objeto de vigilancia, aunque también de una relativa tolerancia, en un contexto en el que se combinaban el recelo hacia lo popular con la permanente negociación de las realidades cotidianas.

Así, por ejemplo, en Isla Mayor fue prohibida una romería a la ermita de Nuestra Señora de Guía por los desórdenes que producía, al celebrarse en descampado y con mucha concurrencia de gente. Las fiestas de Carnaval también venían acompañadas de excesos. De este modo, se llegaron a prohibir, entre otras manifestaciones, los juegos de columpios, ya que propiciaban la promiscuidad de uno y otro sexo. Un caso curioso encontramos en Puerto Real, donde en 1732 unas jóvenes fingieron el velatorio de un niño muerto para encubrir un encuentro nocturno en el que participaron, “con festejo de música y baile”, personas de ambos sexos, y que acabó con varios detenidos.

Las prescripciones de la moral familiar y sexual fueron a menudo burladas. En los archivos se documentan numerosos casos de adulterio. Cuando eran descubiertos, frente a la deformada imagen literaria de la reparación del honor por la sangre, encontramos el recurso a la justicia o a la composición extrajudicial privada. En los primeros siglos modernos menudean los llamados “perdones de cuernos” en los protocolos de los notarios.

En 1613 llegó a oídos de la justicia de Chipiona que Juan de Palacios “está públicamente amançebado con una mujer casada, y del dicho delito ay grande escándalo e murmuración entre los vecinos”. Apercibido, Palacios reincidió y fue conminado a corregir su conducta, bajo amenaza de condena a dos años de galeras y una fuerte multa.

En 1763, Fernando Moreno del Real, vecino de la villa de Espera, descubrió que su mujer recibía en su ausencia a otro hombre. Un día que regresó pronto a casa la sorprendió “turbada y sobresaltada con lo inesperado de su venida”, lo que le hizo sospechar. Irrumpió entonces en la alcoba y encontró al otro “oculto entre la cama y un arca”. Siendo evidente la deshonra, el esposo burlado optó por marcharse y no volver hasta pasado un tiempo, hallando que la mujer había huido y se había refugiado en casa de sus padres.

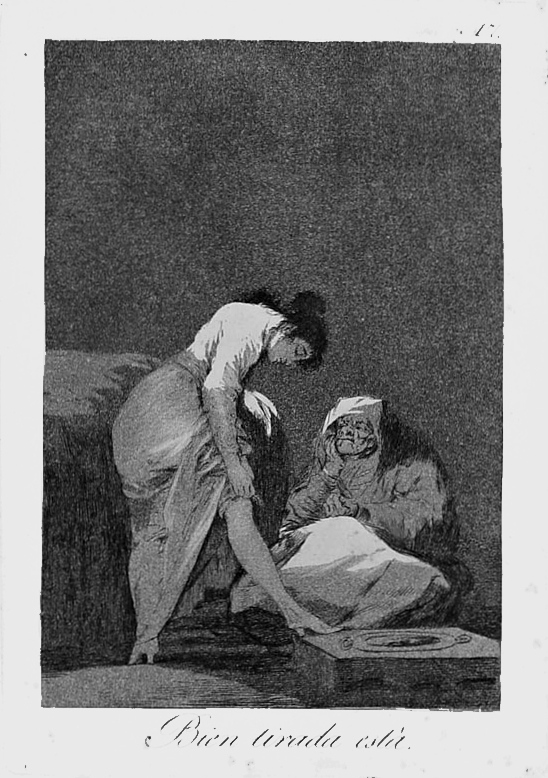

Los religiosos, que tanto celaban por la moral, tampoco escaparon a la tentación de la carne. Francisco Núñez documenta ejemplos de clérigos lujuriosos en la Sevilla del Siglo de Oro. Tiempo después, encontramos el caso de Rosalía Borrero, vecina de Umbrete, quien cada día, entre las diez y las doce de la noche, cuando su marido ya estaba acostado, daba entrada oculta en su casa a Eustaquio Salado, clérigo subdiácono. Ambos se encerraban en una sala sin luz y cometían en la oscuridad “torpes e indecentes llanezas”, lo que, una vez sabido por el marido, lo resolvió a pedir el divorcio.

Fueron también muy frecuentes las relaciones extramaritales no adulterinas, que la Iglesia tachaba de simple fornicación. Cuando de la relación se seguía la pérdida de la virginidad de la mujer, se consideraba un delito de estupro. A menudo, solteras o viudas alegaban que habían consentido mantener relaciones carnales bajo palabra de casamiento incumplida por el varón, lo que les valía para reclamarle responsabilidades. Así, en 1712, Sebastián Gutiérrez, mozo soltero, fue condenado a un año de destierro porque había incumplido la palabra de casamiento que había dado a su prima viuda, Francisca Gutiérrez, bajo la cual esta había consentido una relación de la que había nacido un niño.

Las relaciones homosexuales no sólo estaban prohibidas, sino también duramente castigadas con la muerte en la hoguera. El jesuita padre León da testimonio en sus memorias de diversos sodomitas ejecutados en Sevilla a fines del XVI y comienzos del XVII. Ello no inhibió la práctica de la homosexualidad. Entre los tripulantes de los barcos de la Carrera de Indias, confinados en sus naves durante meses de larga travesía, se detectaron numerosos casos, según Pablo Emilio Pérez-Mallaína. También hubo clérigos sodomitas. Núñez Roldán reconstruye con detalle el proceso por el pecado nefando del obispo de Salamina. El propio padre León se refiere a ciertos doctos eclesiásticos “que traían vestidos a las mil maravillas a algunos mancebitos bonitillos de rostro y los regalaban como cuerpos de reyes”.

Muy sonado en la Sevilla de fines del siglo XVI fue el caso de don Alonso Téllez Girón, un noble también acusado y condenado por prácticas homosexuales. En los Sucesos de Sevilla publicados por Francisco de Ariño se recogen estos acontecimientos, que tuvieron lugar en 1597 y que recientemente ha evocado de nuevo Juan Cartaya Baños en un interesante artículo. Era don Alonso Téllez Girón alguacil mayor de Sevilla, caballero de la orden de Calatrava e hijo natural de don Juan Téllez Girón, IV conde de Ureña y de una dama soltera de Osuna, Leonor de Espinosa. Tuvo la desgracia este personaje de contrariar al patriarca Juan de Ribera, arzobispo y virrey de Valencia, a causa de una minucia, pues éste se encaprichó de unas colgaduras de terciopelo que habían sido de los duques de Osuna y que don Juan Téllez Girón no le quiso dar, sacándolas a pública almoneda. Ello le acarreó graves acusaciones de malversación por parte de Juan de Ribera, a las que el patriarca añadió los rumores que circulaban por Sevilla de que Téllez Girón había envenenado a su mujer para quedarse con un jugoso mayorazgo que ésta había heredado y que, además, el bastardo del duque de Osuna frecuentaba los ambientes homosexuales clandestinos de la capital hispalense, que se refugiaban en la solitaria Huerta del Rey, vecina al convento dominico de Portaceli.

Un alcalde del crimen de la Chancillería de Granada, el licenciado Martín de Peredo Velarde, fue comisionado por el Consejo de Castilla para averiguar estos delitos. Téllez Girón marchó de inmediato a Madrid para buscar valedores y defenderse, pero mientras tanto el juez prendió al mayordomo y a otros criados del alguacil mayor sevillano y “apretándoles el juez (…) vinieron a confesar que Don Alonso era puto y hizo brava información el juez sobre ello”. Girón fue apresado y conducido con grilletes a Sevilla. Salió en su defensa el nuncio, alegando el fuero eclesiástico que le correspondía a Girón por ser caballero de hábito, pero de nada le valió. El juez de la causa le sacó al desdichado alguacil una terrible confesión con ardides y engaños: envió al verdugo a la celda de Girón cargado de maderas y cordeles y le notificó que el rey había ordenado que se le diese garrote ocultamente para evitar escándalos.

Horrorizado, Girón pidió el sacramento de la confesión, acudiendo entonces un dominico, “el cual persuadió a D. Alonso de que confesase su crimen; y creyendo éste que era irremediable su muerte, no sólo confesó haber muerto á su mujer, sino también que siendo muchacho, asistiendo en Nápoles a su tío el gran Virrey, Duque de Alcalá, se había juntado carnalmente con un hombre”. Durante la incoación de la causa, además, varios testigos declararon que Girón había continuado con tales prácticas a su regreso a España, sirviéndose para ello de sus pajes.

El dominico, saltándose a la torera el secreto de confesión, dio cuenta inmediata al juez de estas palabras, tras lo cual se retiró el verdugo enviado supuestamente para la ejecución secreta del reo. Éste fue posteriormente condenado a una muerte infamante, pues la sentencia incluyó la prohibición a que subiera al patíbulo llevando el hábito de la orden de Calatrava:

… y como la oyó el Don Alonso Girón era lastima vello que se mesaba las barbas y se echaba en el suelo, porque aunque sabía que iba a morir, no entendió que había de morir tan disfamadamente (…) y ningun caballero hubo que de pesar saliese de su casa en todo aquél día: y en martes 29 de abril de 1597 años lo sacaron caballero en una mula, cubierto de luto, y a un criado suyo con él y los quemaron, que fue la mayor lástima del mundo y hobo muchas revueltas y entredicho, y cesó el Oficio divino…

La homosexualidad femenina permanece, sin embargo, invisibilizada. Lo mismo ocurre con la masturbación, otra práctica considerada inmoral. El franciscano José Gavarri aseguraba haber confesado a más de cinco mil mujeres que habían practicado tocamientos ilícitos. El pecado solitario apenas ha dejado rastro en la documentación. Sin embargo, el cabrero Juan de Espartinas fue acusado en 1629 por un zagal de haberle dicho un día: “¿Quieres que me haga la puñeta y echaré leche?”. A lo que explícitamente añadió: “y así (…) la hizo y echó leche por su miembro”.

Este personaje aparece también relacionado con la transgresión tenida como más grave entre las consideradas contra natura: el bestialismo o relación sexual con animales. En efecto, Espartinas, en presencia de otro cabrero y del referido zagal, apartó presuntamente una cabra del rebaño y luego “se abrazó con la dicha cabra y tuvo con ella exceso carnal con su miembro”.

Semejante acusación se hizo también en 1655 contra un moro llamado Mahamet, a quien un hortelano sorprendió cometiendo pecado de bestialidad con una burra. El desdichado negó el cargo, pero más tarde lo confesó bajo tormento (pasó de la burra al potro) y fue condenado a sufrir garrote y a que luego su cadáver fuera quemado junto al animal hasta quedar ambos reducidos a cenizas.

Autor: Juan José Iglesias Rodríguez

Bibliografía

CARTAYA BAÑOS, Juan, “El dramático fin de Don Alonso Téllez Girón, o las desventuras del licenciado Peredo Velarde: un sonado suceso en la Sevilla del siglo XVI”, en Cuadernos de Ayala, 51, 2014, pp. 17-21.

IGLESIAS RODRÍGUEZ, Juan José, “Tensiones y rupturas: conflictividad, violencia y criminalidad en la Edad Moderna”, en IGLESIAS RODRÍGUEZ, Juan José (ed.), La violencia en la historia: análisis del pasado y perspectiva sobre el mundo actual, Huelva, Universidad de Huelva, 2012, pp. 41-91.

NÚÑEZ ROLDÁN, Francisco, La vida cotidiana en la Sevilla del Siglo de Oro, Madrid, Sílex, 2004.

NÚÑEZ ROLDÁN, Francisco, El pecado nefando del obispo de Salamina. Un hombre sin concierto en la corte de Felipe II, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2002.

PÉREZ-MALLAÍNA, Pablo Emilio, Los hombres del Océano. Vida cotidiana de los tripulantes de las flotas de Indias. Siglo XVI, Sevilla, Diputación de Sevilla, 2021.