En el Antiguo Régimen la prisión no era considerada tanto una pena por sí misma como un modo de asegurar a los reos y de mantenerlos a disposición de la justicia mientras se sustanciaban sus causas. Existían tantas cárceles como jurisdicciones diferentes, de modo que no sólo la justicia real disponía de espacios carcelarios, sino que también había otros dependientes de la justicia eclesiástica, la Inquisición o la Santa Hermandad. Cárceles reales las había en cada villa o ciudad donde había alcaldes o corregidores a cargo de impartir justicia. Las condiciones de la estancia en prisión eran muy penosas. Con frecuencia los presos estaban inmovilizados mediante grilletes y prisiones para evitar su fuga. Los edificios que acogían las cárceles solían presentar malas condiciones de conservación. Se trataba por lo general de instalaciones antiguas, húmedas e inseguras. Eran frecuentes las quejas de los presos por la precariedad de las condiciones de estancia en los calabozos, y también las fugas o escaladas, debidas al mal estado y escasa seguridad de los edificios. Así, por ejemplo, en 1769 los diputados de cárcel del cabildo de El Puerto de Santa maría ponían en evidencia el lamentable estado de la prisión, al ser

…la casa que sirve de cárcel tan corta y mal acondicionada que pueden (los presos) apestarse con las calores en el verano y tullirse en el invierno, a que se agrega que pueden escalar dicha cárcel cuando quisieren, por ser toda de tierra y muy vieja.

En Cádiz, el elevado número de presos internados en la cárcel real hacía que estos subsistiesen en condiciones de auténtico hacinamiento. Debido a ello, en 1768 hubo que hacer gestiones para enviar a los presidios de África a una parte de los reclusos allí custodiados y para repartir a los que eran militares por los distintos castillos de la ciudad. La cárcel de Jerez de la Frontera estaba ubicada en un edificio “sumamente antiguo”. Se trataba, en realidad, de una casa particular reutilizada para fines carcelarios, que no reunía ni mínimamente las condiciones de seguridad y ventilación requeridas:

Esto es -informaba el regidor jerezano Lorenzo Ruiz de Robles en 1815- lo que llaman cárcel en Xerez: los presos amontonados, con grandísima molestia, respirando aires impuros y sin disposición para separarlos y que no se comuniquen…

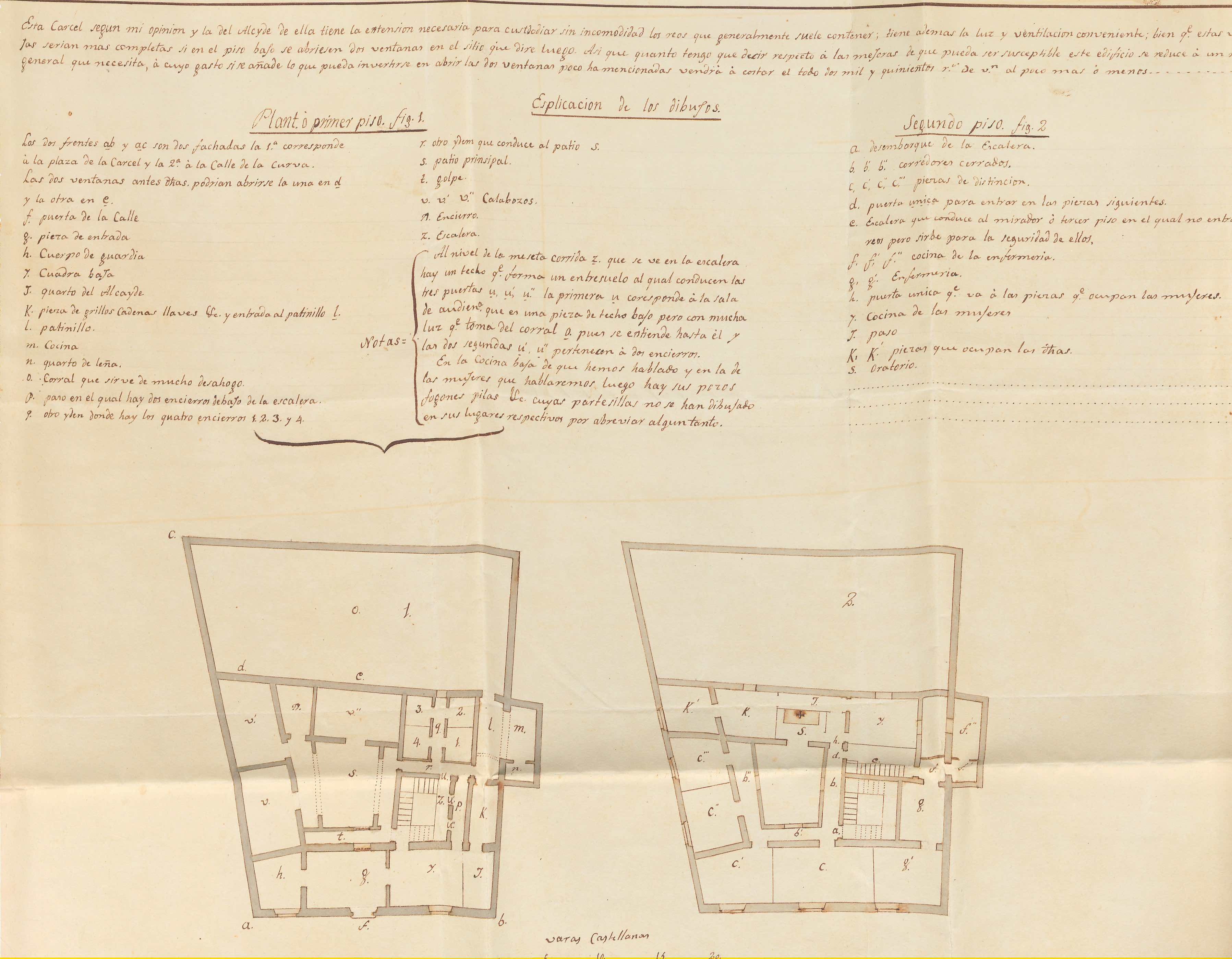

La pésima situación de la cárcel de Jerez era la regla común en otras localidades gaditanas. La de San Fernando, situada entre la calle del Salvador y la Plaza de la Verdura, carecía por completo de las dependencias necesarias para la incomunicación de presos y para la conveniente separación de hombres y mujeres, así como para enfermerías y oficinas. En la cárcel de Puerto Real se hicieron obras en el año 1818 para reforzar su seguridad, pero las condiciones de salubridad que presentaba seguían siendo muy precarias. El edificio carecía de un patio adecuado para asegurar la ventilación de sus dependencias, en su lugar solo había un patinillo hediondo donde se ubicaban las letrinas. Los calabozos estaban en un callejón oscuro y estrecho que daba a este patio, por lo que eran húmedos y estrechos, siendo “imposible facilitar la ventilación necesaria a los desgraciados que en ellos existan”. Desde 1581, la cárcel real de Sanlúcar de Barrameda estaba radicada en la plaza alta de la ciudad, en una casa que al efecto cedió el VII duque de Medina Sidonia, don Alonso de Guzmán. Antes estuvo en la callejuela del Postigo Verde de la Caridad, también conocida como calle de la Cárcel Vieja. La cárcel sanluqueña presentaba a comienzos del siglo XIX un estado que tampoco era muy favorable. La prisión de la ciudad había sido anteriormente una casa particular, cuyos muros no eran muy consistentes. En su conjunto, el estado de la cárcel fue calificado como “muy deplorable”. Las estancias bajas eran húmedas y perjudiciales para la salud de los “infelices que en ellas se deben colocar”. Las puertas eran endebles y los tejados tenían poca altura y estaban mal conservados. La cárcel, por tanto, era insegura y ello obligaba a redoblar la guardia cuando había que encerrar en ella a presos peligrosos.

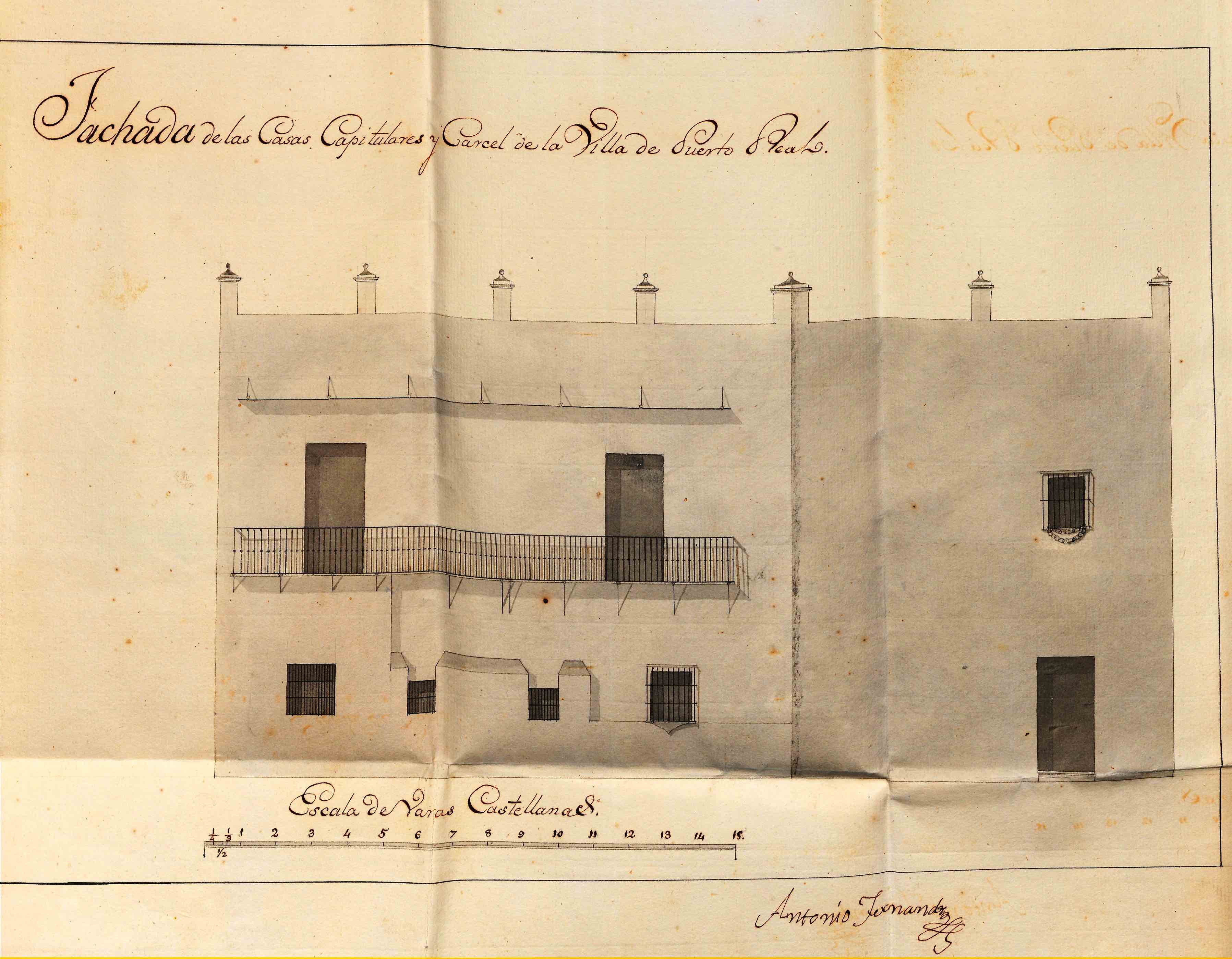

Sólo a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX se emprendieron planes de reforma carcelaria que tuvo algunos resultados, aunque limitados. Cabe constatar, en este sentido, algunos progresos. En Cádiz se construyó una nueva cárcel en el Campo del Sur. Las obras comenzaron en 1794 de acuerdo con el proyecto trazado por el arquitecto Torcuato Benjumeda. El edificio, de estilo neoclásico, era sólido y de buena construcción, aunque a pocos años de su erección ya se percibía la necesidad de algunas obras para mejorar las condiciones de los calabozos, que eran calificados como “malsanos, húmedos y sin respiración”. En El Puerto de Santa María se habilitaron como nueva cárcel unas casas principales propiedad de Antonio Madera y Machado, entre las calles Curva y Mostaza, que mejoraron sustancialmente las condiciones de la antigua prisión.

Por lo demás, los presos debían mantenerse a su propia costa y, si carecían de medios, dependían de la caridad institucional o pública para su sustento. Son numerosísimos los testimonios conservados sobre las penalidades que los presos padecían en las cárceles. El ingreso en prisión representaba la imposibilidad de trabajar, la penuria económica, a menudo, incluso, la confiscación de los bienes del reo para garantizar con su valor el pago de las costas judiciales. Si el preso tenía dinero suficiente, podía pagarse la estancia en una sala mejor acondicionada; de lo contrario, era encerrado en calabozos muchas veces oscuros y húmedos, en los que era frecuente que corriera el riesgo de contraer enfermedades. Si no tenía los medios para hacerse traer comida del exterior, debía conformarse con la precaria ración diaria que costeaba el ayuntamiento o que procedía de la caridad. A veces las causas judiciales se eternizaban y los reos debían afrontar períodos largos de estancia en la cárcel, en ocasiones desproporcionados a la naturaleza de los delitos que habían cometido o de los que simplemente se les acusaba.

El hambre fue una constante en la cárcel de El Puerto de Santa María. A lo largo del siglo XVIII encontramos testimonios documentales que hacen referencia a la falta de alimentos que sufrían los presos. En 1701, el ayuntamiento de la ciudad fue informado de la extrema necesidad que aquellos padecían, mayor aún porque no había nadie que se ofreciera a pedir limosna para ayudarlos. Los mismos regidores tuvieron que salir a postular con una bacinilla a fin de obtener fondos para socorrerlos. En 1704, los propios presos solicitaron que se les proporcionara los despojos de una de las reses que se sacrificaban en la carnicería pública de la ciudad, pues “la falta de la manutención causa en ellos diversas enfermedades, y que por el presente hay nueve enfermos de hambre, estando los demás a la puerta de este quebranto”. En 1739, los presos de la cárcel portuense manifestaban al cabildo que las limosnas que recogía para ellos el sargento mayor de la ciudad eran muy insuficientes y que se encontraban extenuados y algunos de ellos falleciendo por indigencia. No contaban con asignación de pan y tan solo comían unos menudos de carnero que el cabildo les entregaba. Declaraban pasar mucha necesidad y calificaban la cárcel como un “lóbrego e inmundo paraje”.

En la segunda década del siglo XIX, la situación de los presos de la cárcel de El Puerto de Santa María no era mucho más halagüeña. Es verdad que del caudal de propios y arbitrios de la ciudad se les suministraba una libra de pan diaria a cada uno, pero, por lo demás, tan solo contaban con el caldero común que estaba obligado a aportar el alcaide, que se nutría de algunas verduras que se pedían en la plaza de abastos, cuatro reales diarios que debía entregar el asentista de la renta de la tripería, una peseta mensual que se cobraba a los propietarios de los billares y aguaduchos públicos (que no pagaban pretextando que ya abonaban la contribución general) y los paladares y ojos de las reses vacunas que se mataban para el abasto público. Todo ello no alcanzaba para proporcionarles a los presos un caldero con sustancia sino una vez en semana. El alcaide debía facilitar las menestras, aceite, avíos y leña para cocinar esta triste colación, pero también fue obligado a mantener a los presos de la jurisdicción de Marina, a los desertores y los transeúntes, lo que no formaba parte de su contrato. Estas obligaciones irían sin duda en detrimento de la cantidad y la calidad de la comida de la cárcel. En 1819, se calculaba en dos reales y medio el costo de la manutención diaria de cada preso, una cantidad que se estimaba preciso doblar, pues los presos estaban

…haciendo solo una comida al día y, para que tuvieran el alimento suficiente para no decaer de su salud y robustez (…), será bastante el señalamiento de cinco reales, con lo que se les podrá facilitar ración doble de pan y otro caldero al anochecer.

En número de raciones que se suministraron a los presos de la cárcel de El Puerto en el quinquenio anterior a 1819 ascendió a 54 836, lo que arroja una media anual de 10 967, es decir, 915 raciones al mes y 31 al día. En las condiciones descritas, la salud de los presos debía, en efecto, resentirse. Para curarlos de sus enfermedades, en la cárcel de El Puerto existía un local destinado a enfermería, pero no estaba en uso. Tan solo había una “caja de cirugía” (probablemente un simple botiquín), por lo cual los que caían enfermos debían ser trasladados al hospital de San Juan de Dios.

Los diputados de cárcel del cabildo de Cádiz aseguraban en 1815 que el establecimiento estaba aseado y ventilado con arreglo a cada una de las estaciones del año. Afirmaban que los calabozos más húmedos y malsanos no eran utilizados para ningún preso, por graves que fueran sus delitos. La seguridad de esta nueva cárcel se veía comprometida porque los presos que estaban en las salas y otras habitaciones se movían con libertad por su interior y podían lanzarse al exterior cuando se abría el golpe o segunda puerta para efectuar el ingreso de algún detenido. En cuanto a las raciones diarias de comida que se daban a los internos, consistían en doce onzas de pan, cuatro de arroz o seis de frijoles y dos libras de tocino o manteca de puerco cuando había pocos paladares y ojos de reses en el matadero, más tres onzas de pan por cada preso y tres libras y media de aceite en conjunto para un gazpacho. Estas cantidades equivalían individualmente a unos 340 gramos de pan, poco más de 100 gramos de arroz o 170 gramos de judías y unos 60 gramos de tocino o manteca, es decir, unas 1500 kilocalorías diarias, aproximadamente. Se trataba de una dieta hipocalórica con muchos déficits nutricionales, pues la mayor parte del aporte alimenticio se basaba en la sola ingesta de pan. A los internos que estaban ingresados en la enfermería se les proporcionaba algo más de comida: dieciocho onzas de pan, incluido el de las sopas (aproximadamente medio kilogramo) y tres onzas de arroz o fideos (algo menos de cien gramos) por enfermo y día, más dos cabezas de carnero, cuatro libras y media de aceite (unos dos litros) para todos; carbón, vinagre, vino, aguardiente y bizcochos en cantidad variable dependiendo del número de enfermos y de lo que dispusiera el médico; y, finalmente, diecisiete cuartos de garbanzos y especias también para el conjunto.

En San Fernando, el costo de la ración diaria de cada preso de la cárcel era de tres reales, cantidad que se consideraba suficiente para su subsistencia, especialmente si comían en rancho o de comunidad. Se estimaban precisos, además, cien ducados anuales para los gastos de aseo y limpieza del establecimiento. Sin embargo, la cárcel no tenía fondos fijos ni eventuales para cubrir todas sus necesidades. En Jerez de la Frontera los presos estaban “amontonados, con grandísima molestia, respirando aires impuros”. La ración que recibían diariamente consistía en una libra de pan del que llamaban de munición, que era el que se daba a la tropa, y media libra de menestra, es decir, algo menos de medio kilogramo de pan y un sopicaldo. A los enfermos se les daba una cuarta de carne, media de tocino, media de arroz y media de garbanzos. En Rota, la mayor parte del año la cárcel estaba vacía, porque no era lugar de tránsito, por lo que solo se ocupaba puntualmente cuando ocurría algún caso criminal. En tales ocasiones, a los presos se les daba únicamente media hogaza de pan diaria para que comiesen. Este alimento se pedía en el pueblo de caridad. Cuando algún preso caía enfermo era atendido en el hospital de la Santa Misericordia. Los presos de la cárcel de Paterna de Ribera recibían libra y media de pan de limosna y, cuando esta no alcanzaba, la suplían los propios jueces de su peculio. La cárcel de Espera no era segura ni saludable para sus inquilinos, muchos de ellos en tránsito hacia el presidio de Cádiz, ya que era un simple subterráneo húmedo y sin ventilación, al que vertían las aguas de un pozo colindante y cuya letrina, un simple agujero cavado en el suelo, exhalaba un hedor insoportable. A los presos se les asistía con dos reales diarios para su manutención.

También eran muy insalubres las condiciones que sufrían los presos de la cárcel de Medina Sidonia, debido al hacinamiento al que se veían sometidos en dos horribles calabozos de pequeñas dimensiones, que amenazaban incluso a la salud pública de la población por el riesgo de que se originara en ellos una epidemia. El ayuntamiento exponía, al respecto, que

…quince o veinte hombres encerrados continuamente en una lóbrega prisión, mal alimentados, peor vestidos, sin ventilación alguna, sin ningún aseo ni limpieza, forman un germen de corrupción capaz de extenderse por toda una provincia.

Y denunciaba, con elocuentes términos, que la cárcel de la ciudad no era sino

…una horrorosa mazmorra adonde resuenan día y noche blasfemias e imprecaciones de los infelices que desean la muerte por alivio de sus males.

En Conil no había asignación oficial alguna para los presos de la cárcel. Su manutención corría a cargo de los montañeses establecidos con sus negocios en la villa, que aportaban por turno dos reales diarios. Los montañeses, sin embargo, se mostraban reacios a contribuir de su peculio, por lo que la única solución que ofrecían era pedir de caridad para darles a los presos algo de pan y un potaje. La cárcel de Jimena de la Frontera, por su parte, era también húmeda e insalubre. Los reos recluidos en ella estaban expuestos a padecimientos reumáticos y estaban obligados a convivir con “bichos inmundos y asquerosos” que podían ocasionar enfermedades contagiosas. Tampoco era un establecimiento seguro, pues estaba situado en un lugar casi extramuros, difícil de auxiliar en caso de fuga. Además, el pueblo estaba rodeado de zonas agrestes y deshabitadas, por lo que perseguir a los fugitivos era también tarea dificultosa. Por la prisión de Jimena pasaban numerosos reos en tránsito hacia el Campo de Gibraltar o hacia los presidios de Algeciras y Ceuta.

Autor: Juan José Iglesias Rodríguez

Bibliografía

BARROS CANEDA, José Ramón, El Puerto de Santa María. La ciudad renovada, Cádiz, Grupo de Publicaciones del Sur, 2001.

FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro, Torcuato Benjumeda y la arquitectura neoclásica en Cádiz, Cádiz, Instituto de Estudios Gaditanos, 1974.

FRAILE, Pedro, Un espacio para castigar. La cárcel y la ciencia penitenciaria en España (siglos XVIII-XIX), Barcelona, Ediciones Serbal, 1987.

IGLESIAS RODRÍGUEZ, Juan José, “Cárceles gaditanas del Antiguo Régimen: El Puerto de Santa María y su entorno provincial”, en Revista de Historia de El Puerto, 64, 2020, pp. 9-53.

TRINIDAD FERNÁNDEZ, Pedro, La defensa de la sociedad. Cárcel y delincuencia en España (siglos XVIII-XX), Madrid, Alianza Universidad, 1991.