A finales del siglo XVIII, la inmensa mayoría de las mujeres permanecía ajena a los debates ilustrados sobre la naturaleza de los sexos y su implicación en la reforma social: para ellas, el hogar era el espacio que les pertenecía en exclusiva y el cuidado de los suyos, su principal misión en la vida. Esta realidad del día a día era aún más evidente en épocas especialmente críticas, como cuando aparecía un brote epidémico, pues entonces se olvidaban por completo de sí mismas y se volcaban en el cuidado de los demás, sin amedrentarse ante el peligro de contagiarse. Así sucedió, por ejemplo, cuando una epidemia de fiebre amarilla empezó a extenderse desde los puertos de Cádiz y Sevilla en el otoño del año 1800.

El caso de Villalba del Alcor, en la actual provincia de Huelva, permite constatar la perpetuación de los roles tradicionales de género en el modo de abordar la lucha contra el nuevo brote: en aquella ocasión, el ayuntamiento delegó toda su autoridad a comienzos de septiembre en una Junta de Sanidad presidida por el gobernador y compuesta por tres eclesiásticos, un abogado, uno de los alcaldes ordinarios y varios vecinos que, “por su notoria instrucción, buenas ideas y espíritu patriótico”, estaban más cualificados que los capitulares para arbitrar todo lo referente a la salud pública. Ni una sola mujer formaba parte de esta junta, como era de esperar, pero todas ellas estarían sujetas a las disposiciones que se adoptaron, cuya extrema severidad se explica por el recuerdo de epidemias pasadas, que aconsejaba extremar las medidas de precaución para evitar que la villa sucumbiera de nuevo al contagio.

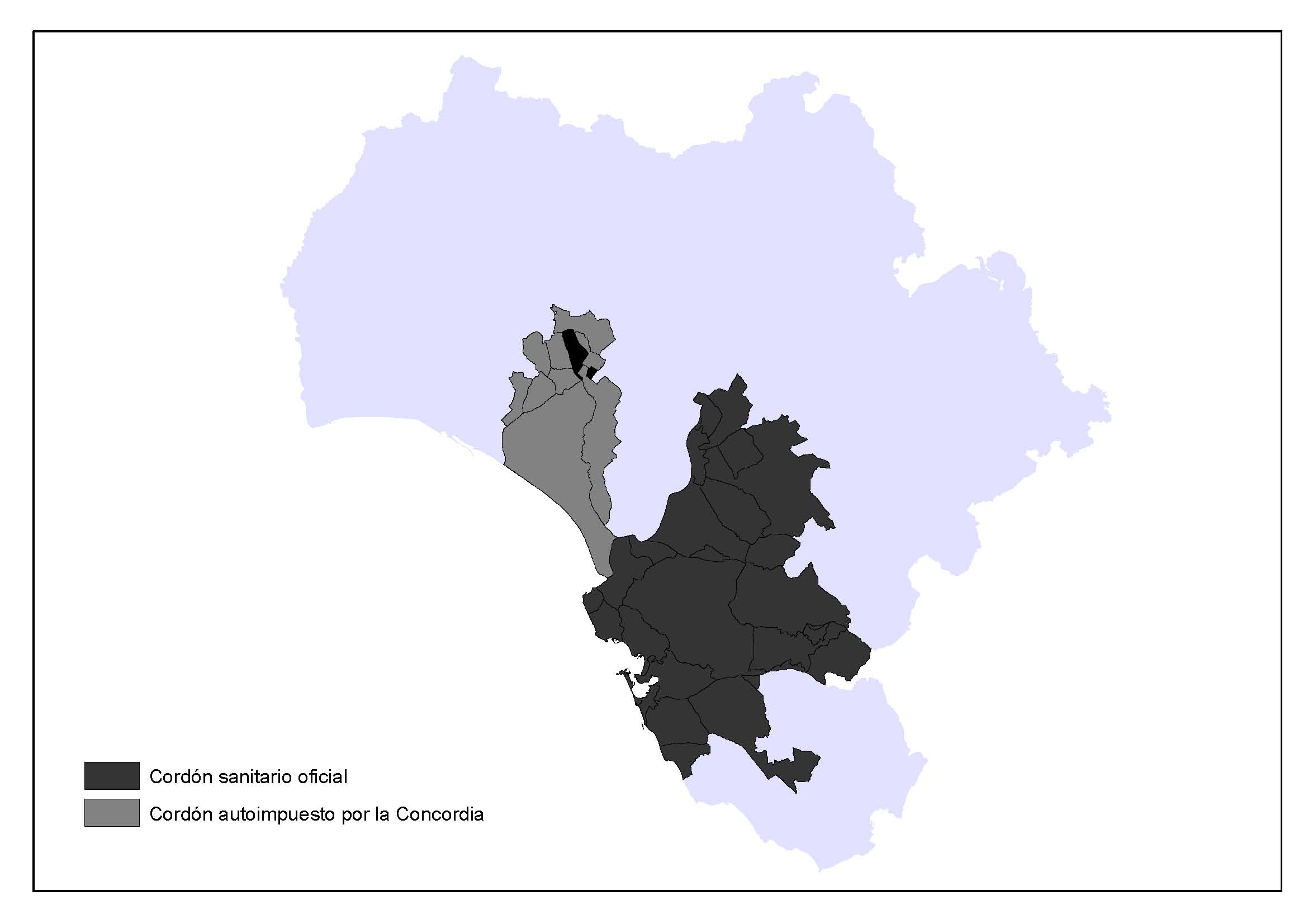

Para empezar, la Junta estableció una suerte de cordón sanitario en torno al caserío del lugar, con guardias encargados de impedir el acceso a todo caminante o forastero cuyo estado de salud fuera incierto, pero también a los vecinos de Villalba que hubieran estado en una población tocada por la fiebre amarilla y, por supuesto, a los mercaderes que acudían a hacer sus abastos en la villa, lo que, secundado por otras poblaciones del entorno, provocó la airada reacción de las autoridades de Sevilla en cuanto supieron

del gravísimo mal que le amenaza por la imprudente e injusta resolución que han adoptado los pueblos de la comarca de resistir la entrada indistintamente de todo el que transita de esta ciudad, vaya sano o enfermo, de que ha sido consecuencia el haber empezado a escasear en este día el trigo en la Real Alhóndiga, de forma que se va queriendo agravar una aflicción con otra, contra todo lo que dicta la razón y el derecho.

Aunque la Real Audiencia amenazó con la multa de 500 ducados a los pueblos que negaran la entrada a los vecinos sanos de Sevilla que fueran a hacer sus abastos, la Junta de Sanidad no cedió un solo ápice en su lucha por impedir el contagio. En lugar de obedecer la orden de Sevilla, sus miembros dispusieron el establecimiento de un lazareto en la ermita de Santa Águeda con el fin de recluir en cuarentena a todo aquel que hubiera estado en contacto con las poblaciones afectadas, separando hombres y mujeres, si bien se permitió que los vecinos que poseían casas en la sierra pasaran la cuarentena en ellas. Mientras tanto, en el interior de la villa se procedió a erradicar cualquier posible fuente de efluvios malignos o miasmas que favorecieran el contagio, y así dejó de venderse pescado, se limpió el estiércol de las calles, se expulsó las piaras de cerdos que normalmente pacían a su antojo por ellas y se hicieron hogueras en las calles más transitadas por el ganado vacuno.

A comienzos de octubre, sin embargo, vino a saberse que la fiebre amarilla se propagaba con la rapidez de un rayo, causando a su paso grandes estragos, por lo que la Junta ordenó que se cortara definitivamente toda comunicación con las ciudades de Sevilla y Cádiz, así como con los pueblos donde se supiera que había llegado el contagio. El 8 de octubre todas estas medidas se demostraron insuficientes, pues en el cercado de Santa Águeda fallecía “de una terciana perniciosa” María del Amparo Peña, moza soltera, y una semana más tarde lo haría José Martín Rodríguez, alias Labona, quien al parecer había acudido en dos ocasiones a Sevilla para llevar el correo. Las madres de ambos jóvenes, que los habían asistido durante la enfermedad, fueron las encargadas de amortajar los cuerpos, abrir sendas fosas y sepultarlos con cal viva, ayudándose de sogas que desde la lejanía tiraban dos o tres hombres del pueblo; luego hubieron de lavarse con vinagre, hacer sahumerios de romero y prender fuego a la choza en la que habían velado a sus hijos. Aquella se convirtió en la pauta a seguir cada vez que se verificaba un fallecimiento en cualquiera de los lazaretos, y el papel de las mujeres fue trascendental porque no dudaban en recluirse voluntariamente en aquel cercado para cuidar de sus familiares más cercanos sin importarles el riesgo que ellas mismas corrían. El número de los recluidos, sin embargo, crecía tanto que pronto se hizo necesario trasladar los centros de cuarentena a zonas menos transitadas, sobre todo el de Santa Águeda, porque de lo contrario habría que extenderlo hacia el Camino Real, “de que se seguirá desazón y disgusto a los pasajeros, sobre que han llegado a su merced algunas quejas”. Así, el lazareto se trasladó al sitio que llamaban las Cabrerizas, donde se construyeron chozas para hombres y mujeres, sanos y enfermos, guardando los vientos y distancias oportunas.

La gravedad de la situación era tal que desde Madrid llegaron órdenes explícitas para que el médico titular se quedara en la villa a tratar a los sanos, mientras otro médico se dedicaba exclusivamente a tratar a los vecinos recluidos en los lazaretos, atendidos por sus madres, esposas o hijas. Para cualquier tipo de consulta entre ambos, el médico del lazareto debía plantear sus dudas a gritos desde la distancia y el titular le respondía por escrito. En estas condiciones, los meses se sucedieron sin que se produjera ninguna mejoría significativa, hasta que el inusitado frío de aquel otoño agravó aún más la situación y forzó nuevas medidas para asegurar el aislamiento del pueblo, como

cercar de tapias y vallado de monte todas las bocacalles y salidas del pueblo, a excepción de la del Real por ambos extremos, la de Santa María y La Fuente y la del Pozo Nuevo […] y con reflexión a que los vecinos puedan ir ahora misa y recibir los sacramentos en la iglesia del convento de religiosos carmelitas de esta villa, acordaron sus mercedes que en la calleja de la Misericordia y la que baja de dicho convento a la Fuente quede un postigo con su llave para que pueda cerrarse de noche y de día estén abiertos al cuidado de un guarda que se ponga en el altillo.

Con todo, la fortificación de la villa no garantizaba el absoluto control del vecindario: había muchas familias viviendo en el término municipal de las que no se tenía noticias y algunos vecinos continuaron acudiendo al trabajo a escondidas, sorteando las patrullas de vigilancia apostadas por todo el término y desafiando las medidas de seguridad al contactar con personas de poblaciones que se sabía contagiadas, como Aznalcóllar, en tanto que muchos de los que permanecían en la villa, hombres y mujeres por igual, trataron de derribar las tapias recién levantadas en sus calles, tal era la desesperación que los poseía al verse completamente aislados e incapaces de acudir a labrar la tierra.

Como no podía ser de otro modo, los estragos que el contagio estaba causando en el reino de Sevilla acabaron por llamar la atención de Carlos IV y sus ministros, quienes decidieron formar un cordón de tropas que impidiera toda comunicación con los pueblos contagiados desde las inmediaciones de Conil, Vejer de la Frontera, Bornos, Villamartín, Montellano, Marchena, Carmona, Tocina, Cantillana, Alcalá del Río, Sanlúcar la Mayor y toda la margen derecha del Guadalquivir hasta la costa y torre de San Jacinto, frente a Sanlúcar de Barrameda. Dentro quedaban todos los pueblos contagiados y algunos otros que, aunque sanos, no podían ser excluidos de la demarcación por su situación geográfica. Un segundo cordón circunvalaba este sector por La Carolina y las demás vías principales de Andalucía, pero los pueblos de la campiña onubense no estaban incluidos en él. Así pues, para tratar de reforzar sus defensas frente al contagio, Villalba y otros nueve municipios de la zona formaron una concordia y elaboraron un plan de providencias generales que rápidamente obtuvo el visto bueno de la Junta Suprema de la Corte. No contentos con esto, a finales de noviembre solicitaron al Consejo Real que ampliara el cordón sanitario dejándolos dentro, aunque manteniendo la comunicación con Extremadura y los demás pueblos sanos.

A comienzos de 1801, lo peor había pasado: la Junta de Sanidad de Villalba del Alcor se disolvió al mismo tiempo que la concordia de la campiña. Al igual que en brotes anteriores, se desconoce el número exacto de las víctimas que sucumbieron a la fiebre amarilla durante aquellos meses; de lo que no cabe duda, sin embargo, es el papel de las mujeres como principales cuidadoras de los contagiados, atentas a las indicaciones de los dos médicos de la villa y constreñidas por las mismas limitaciones que el resto del vecindario, pero con un riesgo muy superior por su estrecho contacto con los enfermos. Su labor nunca será lo suficientemente reconocida.

Autora: Cristina Ramos Cobano

Fuentes

Expediente de providencias para prevenir el contagio de la epidemia detectada en Cádiz, abierto en Villalba del Alcor en septiembre de 1800. Archivo Municipal de Villalba del Alcor, legajo 197, sin foliar.

Bibliografía

NÚÑEZ ROLDÁN, Francisco, En los confines del reino: Huelva y su tierra en el siglo XVIII, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1987.

RAMOS COBANO, Cristina, Familia, poder y representación en Andalucía: los Cepeda entre el Antiguo y el Nuevo Régimen (1700-1850), Tesis doctoral, Universidad de Huelva, 2012.

RAMOS COBANO, Cristina, Los pueblos de la provincia de Huelva. Historia de sus villas y ciudades. Villalba del Alcor, Huelva, Diputación Provincial de Huelva, 2013.