Las epidemias fueron una amenaza constante a lo largo de todo el Antiguo Régimen y una realidad relativamente cotidiana para las sociedades modernas. De entre todas las enfermedades conocidas, la que más temor causaba, por su elevada mortalidad y alto índice de contagio, era la peste. Andalucía hubo de sufrir varios brotes pestíferos durante estos siglos, como el producido por la conocida “peste atlántica”, que asoló Castilla entre 1596 y 1602. El paso de una epidemia de estas características tenía hondas consecuencias en las poblaciones que la sufrían por lo que las autoridades se mantuvieron atentas ante posibles indicios de contagio para intentar evitar que el mal se propagase. Pero esto no siempre fue posible y en no pocas ocasiones la enfermedad logró abrirse paso, como aconteció en Málaga el año de 1637, cuando la región sufrió un brote que acabaría con varios miles de vidas. Sin embargo, nada podría compararse con las calamidades sufridas durante los años centrales del Seiscientos.

Antes de que llegase la peste, las clases populares andaluzas venían sufriendo numerosas adversidades. Las malas cosechas que se dieron a lo largo de la década de los cuarenta debido a sequías, heladas e inundaciones, provocaron la carestía y subida de precios del trigo y el pan, dificultando el acceso de los más pobres a los víveres. Estos problemas de subsistencia solían encontrarse en la precuela de las epidemias de mayores dimensiones pues la mala alimentación debilitaba a la población haciéndola más vulnerable ante las enfermedades. En momentos como este, muchos hombres y mujeres con pocos recursos acudían a los núcleos urbanos más grandes en busca de oportunidades o al amparo de la caridad. Al mismo tiempo, las implicaciones bélicas de la Monarquía Hispánica, a punto de firmar la paz de Westfalia pero aún en guerra con Francia y con los rebelados catalanes y portugueses, mantenían una elevada presión fiscal sobre los súbditos y precisaban la realización de levas para nutrir al ejército. Todo ello en medio de una creciente tensión social que daría lugar a los primeros motines del conocido ciclo de “alteraciones andaluzas” en Ardales, Lucena o Granada.

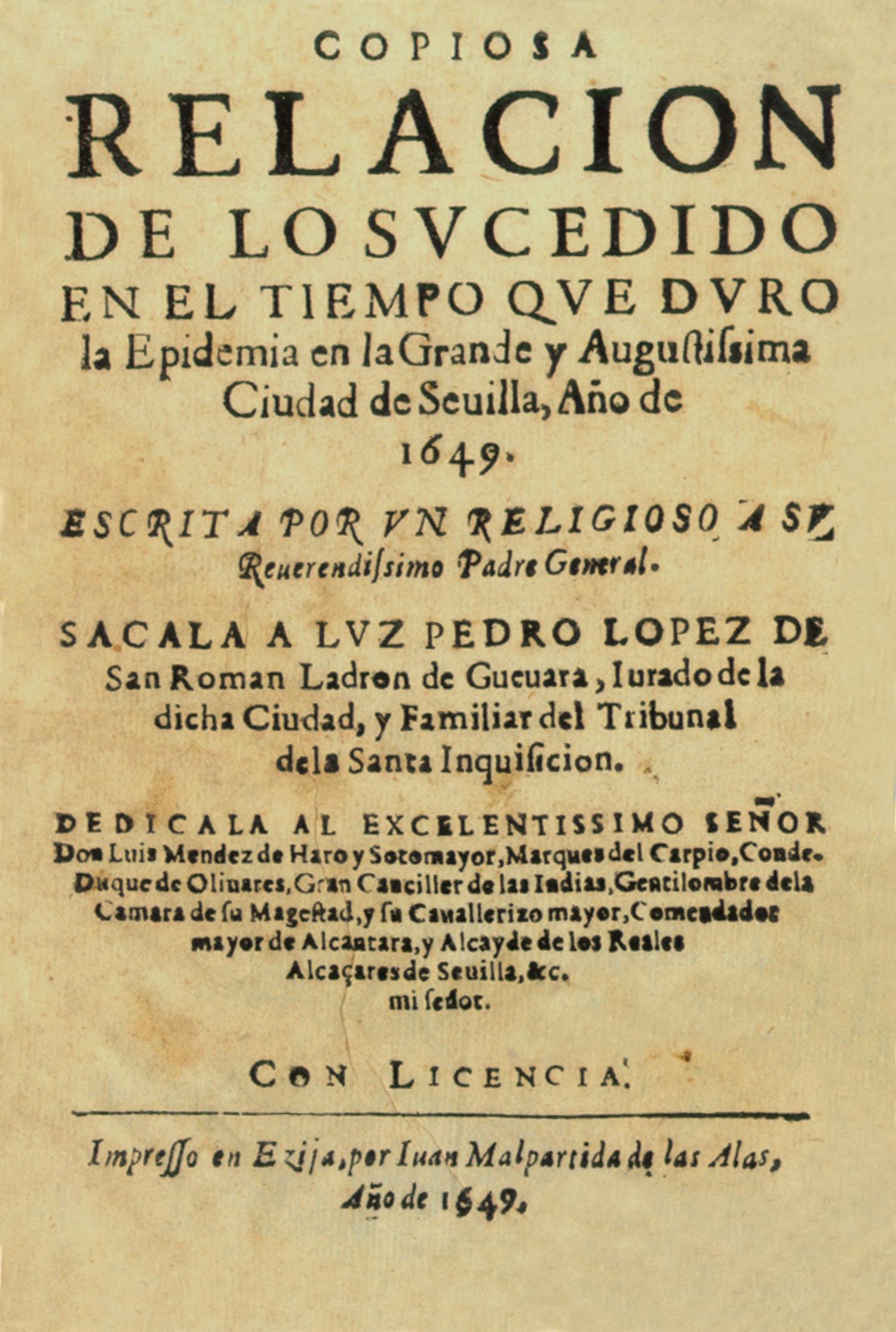

Tras meses conviviendo con las sospechas, en septiembre de 1647 Valencia alertó a la corte y a los lugares cercanos de que se había detectado que la peste, posiblemente llegada de Argel, estaba presente a orillas del Turia. Durante el año siguiente, el contagio se propagó por el levante, pasando por Murcia y Lorca, hasta llegar a Andalucía. En verano de 1648, el Puerto de Santa María parecía haber sucumbido también a la peste, que no pudo ser contenida, pasando a Cádiz y a localidades cercanas como Sanlúcar de Barrameda a principios de 1649. En los meses siguientes el mal llegaría a las ciudades de Sevilla y Córdoba, avanzando también en la Andalucía oriental en poblaciones como Málaga, Cazorla o Jaén.

Desde la corte se promovió la puesta en marcha de cordones sanitarios en los caminos y se difundieron algunas indicaciones generales para minimizar la expansión de la epidemia, no obstante, la verdadera gestión y aplicación de las medidas concretas quedaban en manos de las autoridades locales. Incluso antes de llegar a una población, el impacto de la peste en la economía local era importante. Entre las medidas preventivas se incluía la limpieza de las calles, el cese del comercio procedente de los lugares contagiados o sospechosos de estarlo, el control de los desplazamientos de personas o el cerco de las ciudades y cierre de puertas. Tales acciones ayudaban a contener la enfermedad pero también provocaban el desabastecimiento y el recrecimiento de los gastos municipales, como indicaba el concejo de Puerto Real que, con la ciudad aún sana y afectada por el cierre de su entorno, señalaba que “se perecerá de hambre por la falta de comercio” de no guardarse el suministro de harina y trigo.

Cuando se confirmaba que la enfermedad estaba dentro de un municipio, este quedaba definitivamente aislado del resto, deteniéndose los tratos comerciales y personales. Entonces, los esfuerzos de las autoridades locales se encaminaban a contener la transmisión, cuidar a los enfermos y mantener, en la medida de lo posible, la provisión de mantenimientos a precios asequibles. Para alojar a los contagiados se emplearon lazaretos y hospitales, existentes y provisionales, donde los escasos médicos y religiosos presentes asistían física y espiritualmente a los allí recogidos. En Córdoba, el centro principal en el cuidado de los apestados fue el Hospital de San Lázaro, institución que recibió la colaboración de los vecinos mediante cuantiosas donaciones.

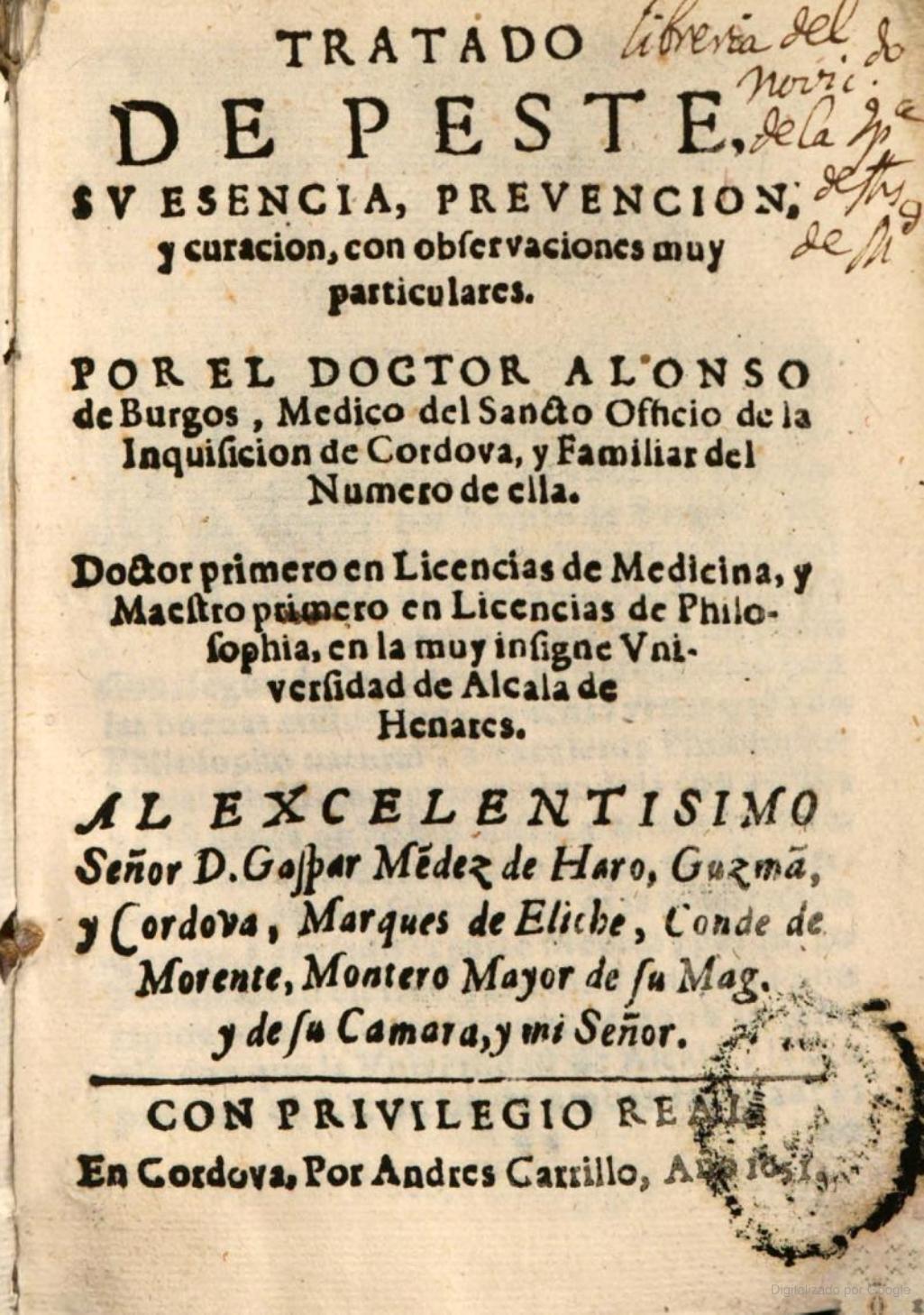

Estas medidas respondían a las experiencias acumuladas en otras epidemias similares, que quedaban en la memoria y recogidas en la rica literatura producida sobre el tema. No obstante, en el siglo XVII era muy poco lo que se sabía sobre la enfermedad. Por entonces, el mal se asociaba a un castigo divino por los pecados cometidos, lo que explica la cantidad de rogativas y procesiones realizadas, incluso cuando no había población suficiente para llevarlas a cabo como se acostumbraba. En Málaga se había encargado a los caballeros que informasen de “la gente de mal vivir que hubieren en dichos partidos y pecados públicos”. Estaba extendido el pensamiento de que la peste se transmitía por el aire, el cual podía corromperse por distintos factores, mientras otros creían que el contagio se daba por contacto con el enfermo o con objetos infectados, como la ropa, e, incluso, por comer alimentos corruptos, como el “pan de África” o el trigo malogrado. Aunque hubo otros temores, pues en Cabra o Córdoba se dictaron medidas contra la cría de gusanos de seda. También se proyectó una relación directa entre la epidemia y la situación de los astros, extremo reconocido por médicos tan reputados como el cordobés Alonso de Burgos. Un desconocimiento de la realidad de la transmisión que motivó que las medidas adoptadas no siempre fuesen las mejores para frenar la afección.

Ciudades como Sevilla o Málaga consiguieron desprenderse de la peste después del verano de 1649 mientras que en Córdoba, tras un relajamiento, se vivió un rebrote que no finalizó hasta julio de 1650. La epidemia no había acabado en Andalucía, haciéndose sentir en municipios como Priego o Cabra a la altura de 1651. Una vez pasado el mal, los concejos municipales se dedicaron a mantener las prevenciones, a tratar de establecer las relaciones comerciales interrumpidas y a que aquellos que se habían destacado en el combate contra la peste recibieran el reconocimiento y la recompensa pertinente por sus servicios.

El impacto socioeconómico sobre las villas y ciudades andaluzas fue demoledor. La detención del comercio provocó el desajuste del mercado, por lo que a la peste le siguió una subida de precios en el trigo y el pan, motivada por la persistencia de las malas cosechas y las repercusiones de la epidemia en el mundo campesino, lo que se sumó a la ya de por sí complicada situación general. Los fondos de propios de los concejos municipales se vieron gravemente afectados por los gastos destinados al cuidado de enfermos, la limpieza y guarda de la ciudad o el abastecimiento. De este modo, las poblaciones afectadas quedaron sometidas a grandes tensiones, la corona exigía el pago de las pesadas cargas fiscales que demandaba la maltrecha Hacienda Real, mientras, las necesidades de un pueblo dañado no solo no disminuirían sino que habrían de aumentar ante la crisis frumentaria y las alteraciones monetarias que tendrían lugar durante los años sucesivos.

Los sectores populares fueron los que más sufrieron la epidemia. Los grupos privilegiados gozaban, por lo general, de un mejor estado de salud y contaban con residencias en el campo a las que podían huir en caso de amenaza, como hizo “mucha gente principal y caudalosa” de Sevilla, escapando a los campos circunvecinos y a sus casas en el Aljarafe, “aunque no por eso se preservaron de morir muchos”. Normalmente, los brotes de mayor virulencia comenzaron en los arrabales o en los barrios más humildes de la ciudad, o al menos eso reflejaron las noticias y crónicas contemporáneas. Tal fue el caso del barrio marinero de Triana, en Sevilla, o de la parroquia de Santa Marina en Córdoba, donde se iniciaron las epidemias de 1583, 1602 y 1649. De cualquier modo, fue en estas zonas urbanas humildes donde encontramos mayor fatalidad debido, entre otros factores, a la mala salud que de por sí tenían sus vecinos, al hacinamiento en las viviendas y a la abundancia de suciedad, ratas y pulgas portadoras de la enfermedad. En Sevilla, el porcentaje de muertes en el modesto barrio periférico de San Roque (51’82%) fue, proporcionalmente, más del doble que en el de Santa Cruz (23’44%), más acomodado. Pero los efectos también se dejaron notar en el mundo rural, como sucedió en el campo malagueño, espacio en el que el fallecimiento de campesinos y la movilidad de la población provocaron la aparición de despoblados y el abandono de las tierras que ofrecían menos rendimiento, permitiendo el avance de dehesas y montes.

Huelga decir que el impacto demográfico fue descomunal, dejándose sentir más en las grandes ciudades, donde existía una mayor densidad de población y más posibilidades de contagio. En Sevilla pereció en torno a la mitad de sus pobladores, unas 60.000 personas, en Córdoba las pérdidas fueron de unas 15.000 vidas para una ciudad de 30.000 a 40.000 habitantes mientras que Málaga, aún renqueante tras el brote de 1637, tuvo que ver como fallecía un cuarto de su población. Domínguez Ortiz estimó que esta epidemia de peste se cobró en total la vida de unas 200.000 víctimas solo en la baja Andalucía.

Más allá de estas exorbitadas cifras de fallecimientos, la peste dejó a su paso a una población herida que tuvo que enfrentarse a una crisis de mentalidad de la que muchos hallaron salida a través de la devoción y el recogimiento. El contagio, aunque con diferente intensidad, provocó la desestructuración social y económica de las comunidades que atravesó. Las numerosas muertes quebrantaron abruptamente muchos de los vínculos de parentesco y clientela, forjados durante años o generaciones, sobre los que se asentaban las relaciones interpersonales modernas. Donde estas rupturas fueron más profundas, las sociedades tuvieron que reconfigurarse creando nuevas relaciones en un complejo proceso.

Esta reconstrucción fue especialmente sensible en Sevilla, donde la epidemia cambió el devenir de la ciudad, aunque hay quien precisa que la peste solo vino a acelerar una decadencia inevitable. La urbe quedó mermada, muchos de los trabajadores que desempeñaban los empleos más modestos habían fallecido y no había quien ocupase su lugar, lo que motivó a un aumento de la cotización de la mano de obra. Esto dio lugar a que trabajadores de diferentes partes, desarraigados y ajenos a esos vínculos locales, acudiesen a la ciudad del Betis, muchos de los cuales parecen haber estado detrás del multitudinario motín de mayo de 1652.

Autor: Juan José Jiménez Sánchez

Bibliografía

AGUADO DE LOS REYES, Jesús, “La peste de 1649: las collaciones de Santa Cruz y San Roque”, en Archivo hispalense: Revista histórica, literaria y artística, 72/219, 1989, pp. 45-56.

ALFARO PÉREZ, Francisco José y MARICHALAR VIGIER, Francisco Javier, “La peste en España a mediados del siglo XVII (1647-1654): Medidas profilácticas y repercusiones comerciales”, en Investigaciones de Historia Económica-Economic History Research, 16/4 (Special issue), 2020, pp. 23-34.

BALLESTEROS RODRÍGUEZ, Juan, La peste en Córdoba, Córdoba, Diputación Provincial de Córdoba, 1982.

CARMONA GARCÍA, Juan Ignacio, La peste en Sevilla, Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 2004.

DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, Historia de Sevilla: La Sevilla del siglo XVII, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1984.

FERNÁNDEZ MARTÍN, Javier, “Análisis sociodemográfico de la parroquia de San Andrés de Sevilla (1632-1662)”, en Archivo hispalense: Revista histórica, literaria y artística, Tomo 96, 291-293, pp. 215-233.

IZCO REINA, Manuel Jesús, “La epidemia de peste de 1649 en Puerto Real”, en Matagorda: Revista de estudios puertorrealeños, 1, 2015.

RODRÍGUEZ ALEMÁN, Isabel, “La epidemia de peste de 1649 en Málaga”, en Jábega¸ 49, 1985, 18-28.