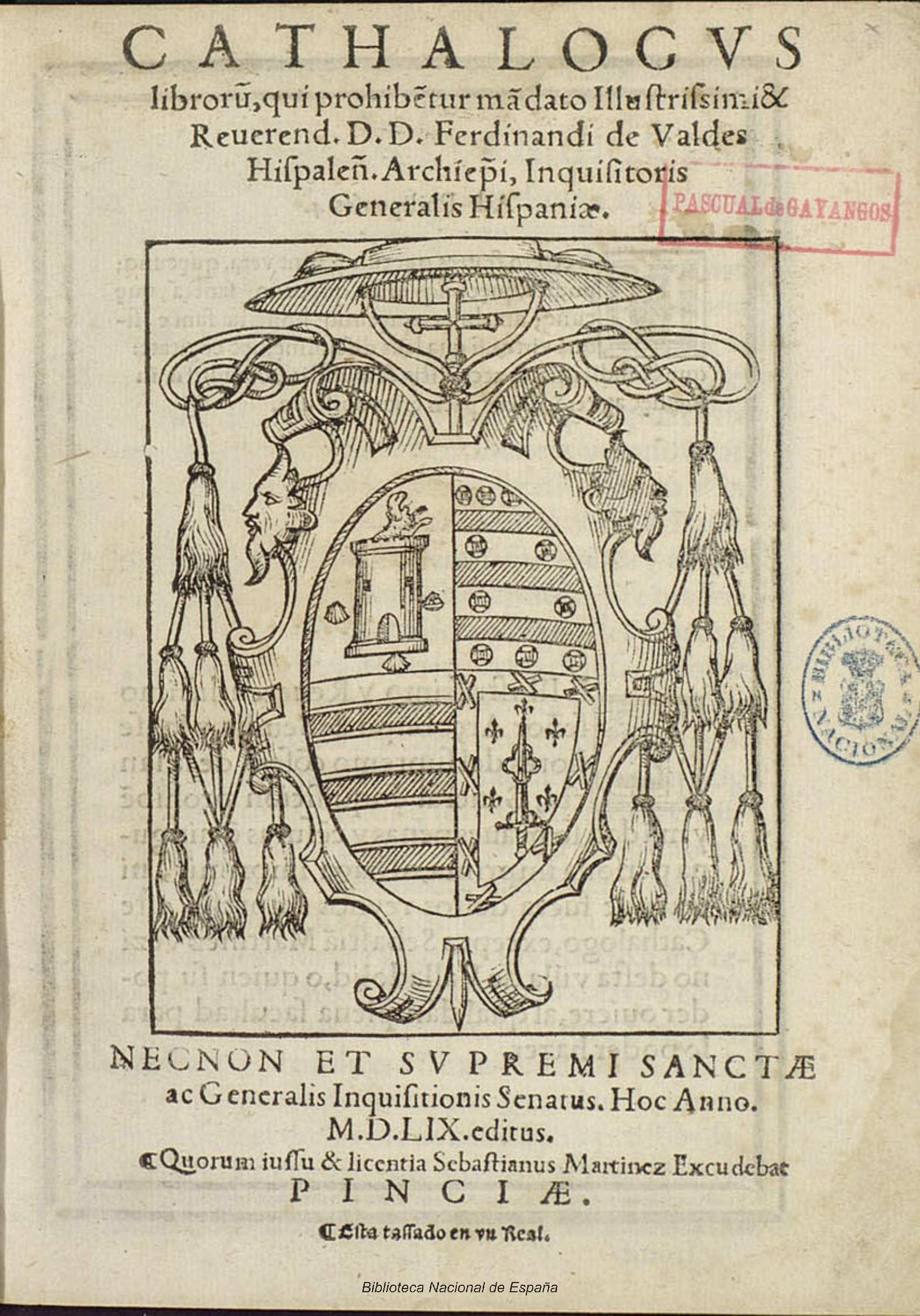

La primera legislación sobre censura se elaboró muy lentamente y con escasa aplicación. En 1551 se promulgó el primer índice de libros prohibidos y en 1554 se ordenó censurar las ediciones de la Biblia. Ese mismo año la Corona otorgó la facultad de dar licencias de impresión (censura previa) al Consejo Real de Castilla, recordada de nuevo y de manera definitiva en 1558. Fue en esa década cuando se endurecieron los controles sobre circulación y venta de libros. No fue casual que en 1557 fuera detenido Julián Hernández después de introducir libros heréticos en Sevilla procedentes de Ginebra. Las pesquisas inquisitoriales condujeron a un sorprendente descubrimiento: existía un círculo heterodoxo, “luterano”, entre los monjes jerónimos del monasterio sevillano de San Isidoro del Campo. El sector más reaccionario encastrado en el poder desplegó todas sus armas y, en apenas año y medio Valdés, arzobispo de Sevilla e Inquisidor General, encargó y supervisó la elaboración de un Índice con 699 libros prohibidos marcado por el miedo a la libre interpretación, por la hostilidad hacia la espiritualidad autóctona, a lo supersticioso y a lo erróneo.

El impacto de estos controles y prohibiciones sobre el mundo del libro fue muy importante, y especialmente para los libreros e impresores sevillanos. De las ediciones incluidas en el Índice de 1559, la imprenta hispalense es con mucha diferencia (71 títulos) la más afectada de las españolas, solo superada por Amberes (127), París (112), Lyon (106) y Basilea (96). Muchas de las obras prohibidas habían sido impresas en la oficina sevillana de los Cromberger. Las inspecciones de librerías e imprentas ya no eran amenazas, se habían hecho realidad. Los editores eran recelosos de imprimir libros espirituales, la inversión podía convertirse en ruina. La censura inquisitorial se aplicaba sobre el libro ya publicado, el golpe económico al editor podía ser mortal si la edición se confiscaba y terminaba por destruirse la tirada completa.

Al mismo tiempo que la censura inquisitorial (censura a posteriori) aceleró sus intervenciones, se pusieron en marcha las censuras previas, civil o eclesiástica, que dependieron del Consejo de Castilla o de la autoridad eclesiástica pertinente. La censura previa era un complejo proceso que podía durar pocas semanas o alargarse varios meses y que se iniciaba con un memorial de petición. Los autores fueron víctimas y también colaboradores de estos sistemas censores, sin ellos las censuras no podían funcionar.

Las redes intelectuales y librarias que se construyeron en Andalucía desde el siglo XVI confirman que los límites de las censuras fueron también una consecuencia del éxito de esas complicidades en todas las ciudades donde se tejieron. Aunque en la jurisdicción inquisitorial no existió la figura del censor, en sentido estricto, hubo calificadores, visitadores de librerías y bibliotecas, visitadores de navíos y multitud de colaboradores (profesores universitarios, espías, informantes…). Entre ellos, el único que se reconocía oficialmente era el calificador, cuyo trabajo -no remunerado- era censurar o calificar aquellos aspectos teológicos en los que incurría el acusado, fuese objeto o sujeto.

El modelo de censor inquisitorial por excelencia lo encarnó el jesuita sevillano Juan de Pineda que destacó, sobre todo, como calificador y como principal responsable de la elaboración de los principales índices de libros prohibidos y expurgados del siglo XVII. En 1610 inició su participación en la confección del Índice de Sandoval (1612). En 1615 es nombrado visitador de librerías, una labor que retomará en 1627 por encargo del cardenal Zapata con el fin de elaborar un nuevo Índice (1632). Dirigió los trabajos de la Junta de ese Índice. El trabajo al que se sometió fue tan enorme que necesitó la colaboración de calificadores españoles y de jesuitas de Alemania y Francia. Participó también en el control de los libros recién llegados a Sevilla o que salían rumbo a América.

Desde mediados del siglo XVI y hasta 1810, una práctica bastante habitual fue negociar la censura entre el censor o el calificador y los distintos agentes que habían participado en la elaboración del libro. Por ejemplo, con la publicación del expurgatorio de 1584 la tarea censoria había crecido desmesuradamente y se hizo inabarcable. No fue casualidad que, ese mismo año, los inquisidores cordobeses solicitaran al Consejo de la Suprema que se les diese licencias a los conventos para que expurgasen sus libros. Ocurrió algo similar tras el considerable aumento de las expurgaciones en el Índice de 1612 y posteriores. La Inquisición tuvo que reconocer explícitamente que la tarea superaba la capacidad de los calificadores y concedió licencias a conventos, universidades o instituciones religiosas.

Colaboradores habituales con la censura -como práctica cultural compartida y negociada- fueron también los bibliotecarios. El jesuita sevillano Francisco de Araoz al tratar sobre los historiadores “fantásticos” advertía en 1631 de los riesgos que encerraban los libros de estos y otros autores (Gil Polo, Miguel de Cervantes, Vicente Espinel, Melchor de Santa Cruz, etc.), “pues no poco de ellos, desprovistos por entero de todo encanto y gracia, de buen estilo y erudición, cuando no ofensivos en grado sumo a los oídos de las personas piadosas por tacha de desvergüenza y obscenidad, no sólo se ha de evitar su lectura sino que han de retirarse incluso de la vista”. En las bibliotecas de los centros de enseñanza había otras maneras de leer muy extendida que también escondían los libros al resto de interesados, eran el préstamo indefinido y el robo. Las larguísimas apropiaciones, en el tiempo y en el espacio, que de los libros hacían los miembros de órdenes religiosas, debilitaron la función principal de sus bibliotecas. Esta práctica de préstamo sin devolución fue constante durante el siglo XVII, según se recoge en las visitas que con frecuencia se hicieron, por ejemplo, al Colegio de Jesuitas de Málaga.

Durante la época moderna, los censores negociaron con autores y libreros, y también lo hicieron con los lectores admitiendo su autonomía. Ya en el siglo XVI, el clérigo jienense Pérez de Moya reconocía que existía un tipo de lector al que se le debía permitir lecturas no necesariamente ortodoxas: “Así como el buen boticario de muchas yerbas de los campos escoge las medicinales y deja las dañosas, así el avisado lector de muchos libros de los estantes escoge los provechosos y saludables, y deja los vanos y dañosos”.

En la Andalucía moderna se censuraba siguiendo reglas y edictos, pero según contextos concretos y corrientes de opinión. Las normas censorias no pudieron imponerse sin la colaboración de censores, lectores u oyentes delatores. Los rechazos a esos controles se generaban entre los lectores que escondían sus libros o que leían -en silencio o en voz alta- dejando a la compresión o a la imaginación los límites de la lectura ortodoxa. Pese a todo, las censuras difundieron y arraigaron la duda de la ortodoxia en autores, lectores, predicadores, oyentes e, incluso, calificadores.

La legislación borbónica fue una reafirmación de la heredada de la época de los Austrias a la que se añadieron disposiciones de nueva creación que, entre otros cambios, supusieron la unificación legislativa en materia de imprentas y librerías. Sin embargo, existió un asombroso desgobierno -en comparación con Francia-, ese fue el diagnóstico de los coetáneos y ese es el balance de los historiadores. Con la Revolución Francesa le llegó la última oportunidad al Santo Oficio para que desplegase en Andalucía sus mecanismos censorios, sobre todo en Cádiz, puerta de entrada de libros ilustrados, revolucionarios y liberales. La gravedad y cantidad de noticias que recibían las autoridades, sobre el volumen de impresos de todo tipo que llegaban desde Francia vía contrabando, les desbordaba ya en 1792: “Es dificilísimo si no imposible atascar en una frontera tan larga el desliz de cosas que no abultan; cuando los contrabandos de otros géneros voluminosos penetran”. Se añadían, para completar este enmarañado panorama, los libros introducidos por comerciantes, diplomáticos o marineros como lecturas personales.

La libertad de circulación de facto precedió a la libertad de imprenta. En 1808 el Consejo de Castilla recordó, de nuevo, la prohibición de la venta, impresión y reimpresión de cualquier clase de papeles sin su licencia o la del Juez de Imprentas. En la práctica, estas disposiciones eran papel mojado. La libertad de imprenta era un hecho no reconocido legalmente, pero asumido por impresores, libreros y lectores, conocedores de la falta de autoridad del Consejo ante la crisis de la monarquía y la invasión de los franceses. La Comisión de Cortes refugiada en Sevilla pidió un informe a la Junta de Instrucción presidida por Jovellanos, quien recordó en sus memorias cómo se desenredó el enconado posicionamiento de sus miembros:

Tratóse el punto con mucha reflexión en varias de sus sesiones; leyó en ellas una elocuente Memoria, sosteniendo la libertad de la imprenta, el canónigo don José Isidoro Morales; pasóse a la decisión, hubo alguna variedad en los dictámenes; pero la mayoría de los votos fue favorable a aquella libertad, y acordó que la Memoria de Morales se imprimiese y sirviese de respuesta.

El canónigo onubense Morales fue el padre de la libertad de imprenta en España, fraguada en Sevilla y decretada en Cádiz en 1810. La Constitución de 1812 la refrendó en el artículo 371: “Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas, sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes”. El decreto de abolición de la obra legislativa y constitucional de 4 de mayo de 1814 de Fernando VII solo fue un paréntesis. En 1811 el exiliado sevillano Blanco White ya había recordado para aquellos que aún se oponían a la libertad que “resistir por la fuerza a la propagación de opiniones es una necedad, es un imposible desde que hay imprenta”.

Autor: Manuel Peña Díaz

Bibliografía

ARAOZ, Francisco de, De bene disponenda bibliotheca (Madrid, 1631), ed. J. Solís de los Santos, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1997.

CONDE, Esteban, El Argos de la Monarquía. La policía del libro en la España ilustrada (1750-1834), Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2006.

GRIFFIN, Clive, Los Cromberger: la historia de una imprenta del siglo XVI en Sevilla y Méjico, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1991.

PEÑA, Manuel, Escribir y prohibir. Inquisición y censura en los Siglos de Oro, Madrid, Cátedra, 2015.