No poseía una belleza que inspirase a los poetas, como la gaditana María Gertrudis Hore, tampoco fue una gran mecenas de las artes, como María Josefa Pimentel, ni se distinguió nunca por su ilustración, a diferencia de María Rosario Cepeda Mayo, parienta lejana de su esposo. A decir verdad, Ignacia Ortiz de Abreu era una mujer ordinaria que carecía de cualquiera de los rasgos excepcionales que en su tiempo podían justificar notoriedad para las de su sexo, y en vida nunca fue conocida más que por sus familiares, allegados y vecinos. Sin embargo, los caprichos del destino la convirtieron en la última heredera de su linaje y por ello su vida fue singular aunque no rompiera en modo alguno con las limitaciones que el discurso patriarcal hegemónico imponía a las mujeres, lo que en sí mismo justifica que su experiencia sea rescatada del olvido de los tiempos.

Nacida el 4 de junio de 1736 en el caserón que su familia materna tenía en Villalba del Alcor, en la actual provincia de Huelva, la primogénita de Manuel Ortiz de Abreu y María de Paz recibiría las aguas bautismales unos días después como Ignacia Francisca Joaquina. No obstante, para los suyos fue siempre Ignacia a secas y así firmó durante toda su vida, como antes que ella habían hecho varios de sus familiares en cada generación hasta remontarse a la de su bisabuelo, el primero en ser conocido con ese nombre tras recuperarse milagrosamente de una grave enfermedad gracias a la intercesión de San Ignacio. Así pues, su nombre era en cierto modo parte del patrimonio inmaterial de la familia, como también lo eran la distinción y la condición hidalga que disfrutaban al menos desde comienzos del siglo XVII: alejados del boato de la Corte o de la cosmopolita Sevilla, los Ortiz de Abreu no tenían igual en muchos kilómetros a la redonda incluso comparándolos con otras familias hidalgas de fortuna parecida, pues afectaban unas costumbres aristocráticas que debían de resultar muy extravagantes en el medio rural en que vivían. Así, hacían que sus criados se uniformasen con libreas, se exhibían en público con sus esclavos negros, se desplazaban por los contornos en lujosas berlinas y se adornaban con peluquines y capas de piel de camello.

Curiosamente, sin embargo, Ignacia creció en un ambiente relativamente sobrio y austero: tras la muerte de su madre en el tercer puerperio, ella y su hermana María Antonia fueron enviadas al convento de dominicas de Almonte, del que su padre era patrono, para que se criasen “en santo temor de Dios y fuera de los peligros del mundo”, como recomendaba el franciscano Antonio Arbiol en La religiosa instruida (Zaragoza: Herederos de Manuel Román, 1717). Allí permanecieron nueve años y cuando finalmente lo abandonaron su situación familiar había cambiado mucho: para empezar, su padre se había ordenado de cuarto grado secular con dispensa a los tres años de quedar viudo, iniciando así una acelerada carrera eclesiástica que en pocos meses lo elevaría al grado de presbítero, y su hermano pequeño había fallecido poco antes de cumplir ocho años, en la Navidad de 1746. Así pues, con apenas doce años Ignacia era ya la última heredera de su linaje: en ella habían de confluir los tres mayorazgos centenarios que aún poseía su abuelo y de su matrimonio dependería que las señas de identidad de los Ortiz de Abreu se conservaran perpetuamente sin confundirse con las del linaje de su futuro marido.

En efecto, el matrimonio generalmente implicaba muchas cosas además de la mera reproducción biológica, por más que esta se antoje su razón natural de ser: en el plano puramente relacional, suponía entablar alianzas con otras familias que a partir de entonces quedaban integradas en una misma red de parentesco, ligadas entre sí por una conciencia de grupo que se nutría del principio de responsabilidad colectiva y solidaria a favor de su propia perpetuación. En el plano material, sentaba las bases necesarias para transmitir el patrimonio familiar de una generación a otra y asegurar así que cada uno de sus miembros contase con los medios necesarios para vivir con la decencia y honor correspondiente a su calidad, y a todo ello se sumaban las posibilidades de movilidad social que entrañaba un enlace y el hecho de que, aunque el casamiento se produjera entre iguales, siempre se corría cierto riesgo cuando se establecían nuevas alianzas con familias extrañas a la sangre propia debido al complejo juego de solidaridades y reciprocidades que adobaban los vínculos relacionales de cada consorte, por no mencionar el trasvase de caudal, que en muchas ocasiones venía a significar su pérdida definitiva.

Así pues, teniendo en cuenta las posibles implicaciones del matrimonio y su trascendencia en el proyecto de perpetuación social, más aún teniendo en cuenta la delicada situación de los Ortiz de Abreu, no resulta del todo sorprendente que su padre decidiera casarla con su primo hermano por parte de madre, Vicente de Cepeda y Paz. El enlace se produjo el 4 de febrero de 1755, cuando Ignacia no había cumplido aún diecinueve años y él apenas tenía quince: atrás quedaban por fin los tediosos trámites para conseguir la dispensa pontificia, concluidos a finales del verano anterior, y las negociaciones sobre el montante de la dote, que solo la mañana del casamiento se habían cerrado de manera oficial ante el escribano público de Villalba del Alcor. No cabe duda de que el proceso habría podido ser mucho más largo, pero la estrechez del trato entre los futuros consuegros, el entendimiento previo y la solidez de sus respectivas fortunas habían aligerado mucho los trámites para casar a la pareja.

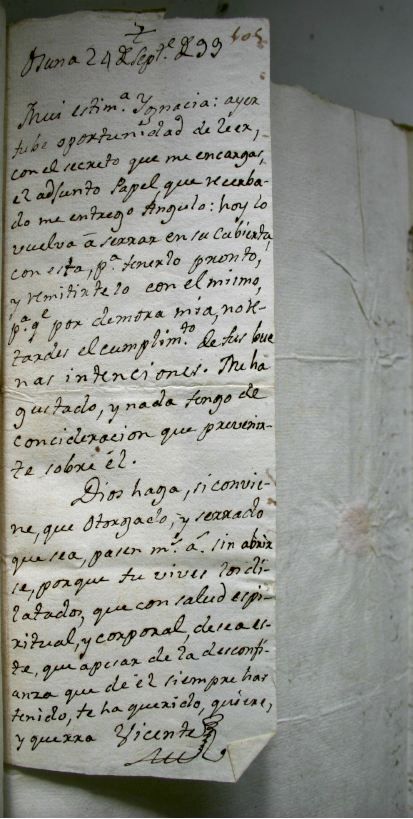

Sin embargo, nada de todo esto garantizaba el entendimiento entre los dos cónyuges y, en efecto, el trato entre marido y mujer parece haber sido inestable, marcado por largas ausencias, recelos y reconvenciones mal encubiertas, aunque ello no les impidió engendrar quince hijos en la veintena de años que hicieron vida maridable. Por las escrituras notariales y el expediente eclesiástico que se formó para dispensar su parentesco sabemos que la pareja pasó sus primeros años de matrimonio en la casa familiar de los Osorno, junto a la iglesia parroquial de Villalba, donde dependían de los padres de Vicente y convivían con los hermanos de este, niños todavía. Luego, en vez de emanciparse y fundar una nueva unidad doméstica, acabaron trasladándose a la casa de Manuel Ortiz de Abreu, donde sin duda había más espacio para acomodar a los hijos que iban llegando uno detrás de otro a un ritmo matemático, y allí vivieron en su compañía hasta que el anciano falleció. Con los años, la principal ausencia fue la del propio Vicente, obligado a residir en Osuna por una de las cláusulas del principal mayorazgo que acabaría heredando de su tío, mientras que Ignacia y sus hijos permanecieron casi todo el tiempo en Villalba, visitándolo en muy contadas ocasiones. Así transcurrieron varias décadas y por ello no sorprende que entre la pareja hubiera cierto distanciamiento, confirmado por una nota escrita de puño y letra de Vicente que aún hoy en día continúa cosida al borrador del testamento de su esposa:

Osuna, 24 de septiembre de 99

Muy estimada Ignacia: ayer tuve oportunidad de leer, con el secreto que me encargas, el adjunto papel que reservado me entregó Angulo: hoy lo vuelvo a cerrar en su cubierta con ésta para tenerlo pronto y remitírtelo con él mismo, para que por demora mía no retardes el cumplimiento de tus buenas intenciones. Y nada tengo de consideración que prevenirte sobre él.

Dios haga, si conviene, que, otorgado y cerrado que sea, pasen muchos años sin abrirse porque tú vivas los dilatados que con salud espiritual y corporal desea éste, que, a pesar de la desconfianza que de él siempre has tenido, te ha querido, quiere y querrá.

Vicente

Que la armonía conyugal entre Ignacia Ortiz de Abreu y su marido fuera más o menos sincera, como parece desprenderse de esta nota, en poco afectaba al objetivo que perseguía su estratégica unión, porque en cualquier caso se renovaron los lazos que unían a sus respectivas familias, se logró una extraordinaria concentración de mayorazgos y se logró dar continuidad biológica a su línea. No obstante, las vicisitudes de esta pareja ofrecen un claro ejemplo de los desencuentros que podían producirse entre los planes de perpetuación de una familia y las preferencias personales de sus miembros, más aún considerando la indisolubilidad de los lazos matrimoniales. Sin rebelarse abiertamente contra la suerte que su padre había planificado para ella, Ignacia fue capaz de aprovechar los canales que le estaban permitidos dentro de su aparente sumisión a los varones de la familia para expresar de algún modo su descontento, pese a que en todo lo demás parecía el paradigma perfecto de mujer, fiel cumplidora de sus deberes como hija, esposa y madre, capaz de sufrir con estoicismo una separación conyugal de más de treinta años y la muerte de la mayoría de sus hijos.

En efecto, de su faceta como madre destaca sobre todo el empeño en dejar por escrito en su testamento los nombres de todos y cada uno de los hijos que alumbró entre 1757 y 1778: Ana María, Manuel, Dolores, Teresa, Francisco, Josefa, Rafael, José, Rosa, Catalina, Joaquina, Francisco de Paula, Rosario, Ignacia y Felipe. Solo gracias a este documento sabemos que la pareja tuvo quince retoños, porque de estos únicamente ocho vivieron para dejar constancia de su paso por este mundo en la documentación que generó su familia; que insistiera en mencionarlos a todos y en el orden en que habían nacido da muestras de una especial sensibilidad por su parte, pues en este tipo de documentos de nada servía traer a colación a los niños que habían fallecido prematuramente si su muerte no entrañaba consecuencias materiales. Quizá su gesto se debió a que había visto morir a once de sus hijos mientras los años seguían pasando por ella sin menoscabar una salud que se antojaba de hierro, o quizá era una manera de reprocharle su ausencia a Vicente, recordándole hasta qué punto había cumplido con sus deberes de esposa mientras compartieron hogar y lecho.

En todo lo demás, sin embargo, actuó siempre con total sometimiento a la autoridad patriarcal: a la muerte de su padre entró en posesión de los tres mayorazgos de los Ortiz de Abreu, así como de uno recién creado con los bienes libres que el difunto había poseído en Almonte, pero Ignacia jamás hizo uso de sus derechos para administrarlos personalmente porque en su condición de mujer casada no era independiente desde el punto de vista jurídico, así que no es de extrañar que todas las actividades de administración de sus mayorazgos las llevara a cabo su marido “en cabeza y representación” de la correspondiente titular, y en ausencia de este alguno de sus hijos. No obstante, esto era así solo desde el punto de vista legal, pues todo indica que Ignacia administraba las rentas que producían sus bienes y los de su marido para costear el día a día de su hogar, o al menos así fue desde que Vicente se trasladó a Osuna en 1779, y si sabemos de esta gestión es gracias a una declaración testamentaria de su hijo Rafael por la que asumía como propias las deudas que atenazaban el caudal vinculado de sus padres, así como por ciertas noticias salpicadas en los protocolos notariales de comienzos del siglo XIX en las que la propia Ignacia reconocía haber contraído alguna deuda “para las urgencias de la casa en ausencia de mi marido” y que no siempre podía satisfacer sino en parte.

Ignacia Ortiz de Abreu falleció el 12 de agosto de 1814 en el caserón que su familia poseía en Almonte desde hacía al menos un par de siglos. Tenía 78 años cumplidos, poseía una de las mayores fortunas de la región y el reconocimiento social que le granjeaba su condición hidalga, pero los sinsabores de un matrimonio infeliz y el dolor causado por la muerte de casi todos sus hijos hicieron muy amargos sus últimos años. Siendo excepcional en muchos aspectos, en general su vida no constituye ningún modelo de transgresión, pero las pequeñas muestras de rebeldía que se permitió con los años permiten intuir cuán heterogéneas podían ser las vivencias de las mujeres en su relación con los modelos de género imperantes.

Autora: Cristina Ramos Cobano

Bibliografía

AGO, Renata, «Jóvenes nobles en la época del absolutismo: autoritarismo paterno y libertad», en LEVI, Giovanni y SCHMIT, Jean-Claude (coords.), Historia de los jóvenes. 1. De la Antigüedad a la Edad Moderna, Madrid, Taurus, 1996, pp. 365-413.

CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco y BESTARD CAMPS, Joan (eds.), Familias: Historia de la sociedad española (del final de la Edad Media a nuestros días), Madrid, Cátedra, 2011.

GOODY, Jack, La familia europea. Ensayo histórico-antropológico, Barcelona, Crítica, 2001.

NÚÑEZ ROLDÁN, Francisco, En los confines del reino: Huelva y su tierra en el siglo XVIII, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1987.

RAMOS COBANO, Cristina, Familia, poder y representación en Andalucía: los Cepeda entre el Antiguo y el Nuevo Régimen (1700-1850), Tesis doctoral, Universidad de Huelva, 2012.

RAMOS COBANO, Cristina, La familia en femenino. Prácticas sociales y relaciones de género entre los Cepeda en el tránsito a la contemporaneidad, Madrid, Fundación Española de Historia Moderna, 2016.

SORIA MESA, Enrique. La nobleza en la España moderna: cambio y continuidad, Madrid, Marcial Pons, 2007.