El mayorazgo se define como una institución del Antiguo Régimen que funcionó como un sistema de vinculación de las propiedades y títulos de nobleza del linaje, por el que los herederos, comúnmente el hijo mayor varón, heredaba los derechos de sucesión. Los bienes vinculados eran inmutables y no podían ser vendidos, ni enajenados, ni censados, salvo excepción de una previa autorización real. Así, el heredero del mayorazgo se erigía como el representante de la familia y era usufructuario del patrimonio, pudiendo incrementar los bienes vinculados en el mayorazgo. De este modo, el mayorazgo como institución jurídica fue una pieza clave en el desarrollo de la nobleza, ya que permitió la conservación patrimonial y la preservación de la memoria del linaje.

El origen del mayorazgo se remonta al siglo XIII. El jurista Juan Sempere y Guarinos en su Historia de los vínculos y mayorazgos, se refiere al caso de Juan Mathe como uno de los vínculos primigenios. Sancho IV, en 1291, mandó fundar mayorazgo, en todos los lugares, posesiones y heredamientos que Juan de Mathe, tenía y tuviese desde ese día hasta el momento de su muerte, y con los bienes de su mujer, Estefanía Rodríguez, que comprendían bienes en Santa María la Mayor de Sevilla, Villalva, Nogales, Peñaflor y el Vado de las Estacas. Un patrimonio fruto de las concesiones de Alfonso X y el propio Sancho IV, fundado sobre las tierras conquistadas en el siglo XIII. La historiografía más actual, señala que el de Juan de Mathe, aunque precoz, no fue la fundación más antigua. La propia solicitud y terminología empleada lleva a pensar que, por entonces, el mayorazgo era una fórmula empleada con anterioridad, además, documentalmente se tiene constancia de fundaciones que se remontan a principios del siglo XIII.

Las fundaciones de mayorazgos eran una realidad ya existente en los siglos bajomedievales en la Corona de Castilla, pero la institución adquirió carta de naturaleza jurídica en 1505 con las Leyes de Toro. Las disposiciones de Toro autorizaron legalmente los mayorazgos, permitiendo además la vinculación sin necesidad de Real Facultad. Esto provocó la proliferación y universalización del mayorazgo. Hasta entonces, para fundar un vínculo era necesario que previamente el rey concediera una facultad real. Por ello, el uso del mayorazgo estaba limitado a la alta aristocracia. Sin embargo, con la ley 27 de Toro se permitió la fundación de mayorazgos sin necesidad de licencia regia, los conocidos como mayorazgos de tercio y quinto. Estos mayorazgos permitían que los fundadores vincularan el tercio de mejora y el quinto de los bienes de libre disposición, sin incluir las legítimas de los herederos forzosos -solo posible en caso de obtener una Facultad Real-, En cualquier caso, suponía una buena parte del patrimonio de las familias. Además, esto favoreció que en las fundaciones participaran otros grupos sociales ya no limitados a la alta aristocracia. En este sentido, el mayorazgo también funcionó como una herramienta de ascenso social para las burguesías enriquecidas, especialmente con el comercio colonial, que vinculaban su patrimonio y mimetizaban los usos nobiliarios.

Por tanto, en el siglo XVI se asiste a una explosión cuantitativa de fundaciones de mayorazgos, continuando la tendencia vinculatoria en los siglos posteriores. Por ello, tras la promulgación de las leyes de Toro se desató una tormenta legal en aras de regular la institución y dirimir las desavenencias generadas en torno al mayorazgo. Especial relevancia tuvo la pragmática promulgada por Carlos V en 1534, que pretendía impedir la acumulación de los mayorazgos. El monarca dispuso que, si por vía de matrimonio se fuesen a unir dos vínculos cuya renta pasase unos límites, debían dividirse, pasando la posesión de uno de los mayorazgos, según se eligiera, al primogénito y que en el otro sucediera el hijo segundo. Por otra parte, con Felipe III se promulgó la pragmática de 1615, que intentó frenar los múltiples conflictos entre mujeres de mejor línea con varones más alejados en el orden sucesorio, defendiendo su derecho por su varonía.

En el siglo XVIII, la institución fue objeto de críticas muy contundentes de los nuevos pensadores ilustrados, como consecuencia del conflicto entre la clase nobiliaria y la incipiente burguesía, que comenzará a reclamar una mayor liberación de la propiedad privada. Bajo este paradigma, durante la segunda mitad del siglo XVIII se producen restricciones sobre la capacidad de los mayorazgos, sin llegar a desaparecer: en 1768 se dispone que las escrituras de mayorazgo sean registradas en un libro especial destinado a los gravámenes impuestos en bienes raíces; la Real Cédula de 1789 reactiva la exigencia de licencia real para las nuevas fundaciones de mayorazgo; en 1795 se gravan los mayorazgos con un impuesto del 15% como compensación al perjuicio comercial que causaban; en 1798 se autorizó la venta de los bienes vinculados, concediéndose nuevas facilidades para enajenar los bienes en 1802 y 1805[1]. Estas fueron algunas de las medidas que se fueron llevando a cabo, que no eran más que el reflejo del progresivo curso que se siguió hasta la abolición de los mayorazgos, ya con el trienio liberal en 1820-1823.

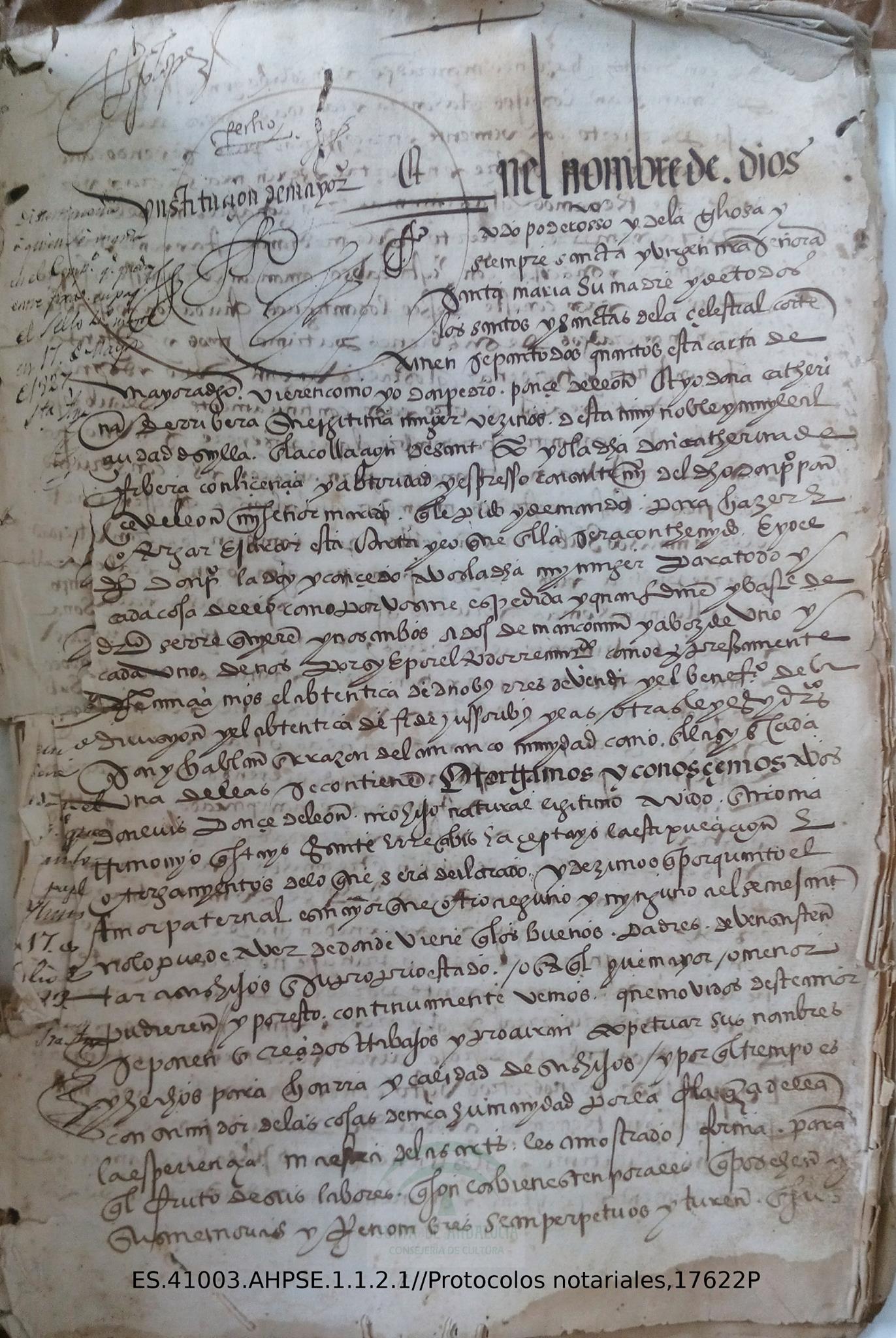

Sobre el funcionamiento del mayorazgo: este se realizaba ante el escribano público, bien por vía testamentaria –mortis causa- o bien mediante una escritura de donación inter vivos. Las fundaciones comenzaban por el encabezamiento religioso y seguían con la exposición de motivos, se incluía la facultad real, en caso de haberla solicitada, y se proseguía con el conjunto de características y reglas de la fundación, comenzando con los mecanismos sucesorios y llamamientos. Además, el orden sucesorio establecía la tipología de mayorazgos: los regulares, que eran los más comunes, o los irregulares. Los mayorazgos regulares se fijaban en función de la línea de primogenitura y el derecho de representación, siguiendo los criterios de la línea (primogenitura), grado (mayor cercanía con el fundador), género (preferencia del varón) y edad (prevalencia del mayor sobre menor), en este mismo orden. Entre los mayorazgos irregulares destacaron los de agnación rigurosa o masculinidad pura, en los que la sucesión era por la línea “de varón en varón”, estando excluidos las mujeres y los hombres descendientes de mujeres, para así conservar la varonía de la línea. El mayorazgo de agnación artificiosa predisponía lo mismo que el anterior, pero permitía la sucesión de los varones descendientes de mujeres. También encontramos los mayorazgos de segundogenitura, en los que la línea de sucesión se establecía en el hijo segundo y no en el primogénito como era común. Menos frecuentes fueron los de contraria agnación y femineidad, en los que se llamaba a los descendientes de mujeres con exclusión de varones y las mujeres descendientes de varones. Entre otros, también destacaron los electivos, en los que los poseedores tenían el encargo de elegir al siguiente poseedor.

La escritura de fundación continuaba con la exposición de los bienes vinculados -propiedades y bienes muebles, bienes inmuebles, rentas, tributos, oficios, títulos-. Luego, se disponían las cláusulas de exclusión y las condiciones que debían cumplir los poseedores, éstas dispuestas a voluntad del fundador y de obligado cumplimiento, bajo el riesgo de perder la posesión. La cláusula más importante recogida en la escritura fundacional quizá fue la de armas y apellidos. Aunque también estuvieron presentes las cláusulas matrimoniales, que controlaban los enlaces de los poseedores, como parte de la estrategia familiar. Y, por supuesto, las exclusiones de los clérigos y religiosos, de los hijos ilegítimos o de los sordos, locos o mentecatos, así como la exclusión de aquellos poseedores o sucesores que hubiesen cometido un delito de lesa majestad. Además, se añadían un conjunto de obligaciones que debían cumplir el poseedor y, con frecuencia, se incluían las obras pías, capellanías o patronatos relacionados con la familia y el mayorazgo.

No en vano, los beneficios socioeconómicos que suponía el mayorazgo generaron altos niveles de litigiosidad en el seno de las familias. Y es que la transmisión de la totalidad del patrimonio a un único heredero despertó los recelos de los hermanos que se vieron despojados de sus legítimas, pero no exclusivamente los de ellos. El resto de los miembros de la familia miraban con apetencia los mayorazgos del linaje, anhelando obtener la posesión de un vínculo. Largos y tediosos conflictos envolvieron a las familias durante generaciones, dejando una gran huella documental en los archivos históricos.

En resumen, la institución del mayorazgo constituyó un mecanismo de conservación del patrimonio y el prestigio de las familias nobiliarias en la sociedad del Antiguo Régimen. La perpetuación del linaje, el apellido y las armas familiares, así como la conservación y aumento del patrimonio que se realizaron a través del establecimiento de mayorazgos, hacían gala del status social de los fundadores y su familia, revelándose como un elemento imprescindible de ordenamiento en la vida cotidiana que muestra el papel dominante del estamento nobiliario en el seno de la sociedad moderna.

Autora: Isabel María Melero Muñoz

Bibliografía

BERMEJO CABRERO, José Luis, “Sobre nobleza, señoríos, y mayorazgos”, en Anuario de Historia del Derecho Español, LV (1985), pp. 253-305.

CARTAYA BAÑOS, Juan, Mayorazgos. Riqueza, nobleza y posteridad en la Sevilla del siglo XVI, Sevilla, Editorial Universidad de Sevilla, 2018.

CLAVERO, Bartolomé, Mayorazgo. Propiedad feudal en Castilla, 1369-1836, Madrid, Siglo XXI de España Editores S.A., 1989.

MARILUZ URQUIJO, José María, “Los Mayorazgos” en Investigaciones y Ensayos, 42 (1969), pp.55-77.

SEMPERE Y GUARINOS, Juan, Historia de los vínculos y mayorazgos, 1805. (Ed. Facsímil), Valladolid, Maxtor, 2003

SORIA MESA, Enrique, La nobleza en la España Moderna. Cambio y Continuidad, Madrid, Marcial Pons Historia, 2007.

[1] MARILUZ URQUIJO, J.M.: “Los Mayorazgos…”, pp. 60-61.