220. FABIOLA

Fabiola era una cristiana perteneciente a una noble familia romana de la segunda mitad del siglo IV. Descendiente de la gens Fabia, su antepasado más ilustre fue Quinto Fabio, vencedor de los galos invasores de Roma en 390 a. C. Se divorció de su primer marido y volvió a casarse, lo que le granjeó críticas en los ambientes ascéticos cristianos de Roma. San Jerónimo, que es la única fuente sobre su vida, justifica esta decisión por el carácter disoluto de su marido. Jerónimo, que recuerda a menudo en sus cartas que una divorciada no puede volver a casarse en vida del marido, hace en el caso de Fabiola un alegato, poco común en los autores de la Antigüedad, a favor de la igualdad entre hombres y mujeres en materia de divorcio. Justifica el segundo matrimonio de Fabiola por razón de su juventud, que le impedía guardar castamente la viudez, y porque desconocía la doctrina cristiana en materia de segundas nupcias.

Roma

Cuando murió su segundo marido, Fabiola realizó penitencia pública: se vistió de saco, confesó públicamente su pecado y en los días que precedían a la Pascua se puso en el orden de los penitentes en la basílica de San Juan de Letrán. Cuando fue readmitida en la Iglesia se dedicó al ascetismo, vendió la parte de su hacienda de la que pudo disponer, que era muy cuantiosa, y la dedicó a socorrer a los pobres. Ella fue la primera que fundó en Roma un hospital para recoger a los enfermos de las calles, a quienes atendió en persona. Repartió también su fortuna entre clérigos, monjes y vírgenes de Roma y en las islas del mar Tirreno.

Fabiola viajó a Tierra Santa y durante un breve tiempo fue huésped de Jerónimo y Paula en los monasterios de Belén, donde se dedicó al estudio de las Sagradas Escrituras, pero deseaba vivir en soledad y Jerónimo se encargó de encontrarle en Belén una vivienda digna de su nobleza. Cuando los hunos asolaron Oriente y corrieron rumores de que se dirigían a Jerusalén, Fabiola regresó a Roma, donde vivió en una casa prestada. Colaboró con el senador Pamaquio en la fundación de un hospitium o xenodochium (albergue para extranjeros) en Portus (en la desembocadura del Tíber). Murió en Roma. A petición del aristócrata cristiano Océano, amigo de ella, san Jerónimo escribió su elogio fúnebre en el 400, donde resume su vida y destaca sus virtudes.

Mar Marcos

Universidad de Cantabria

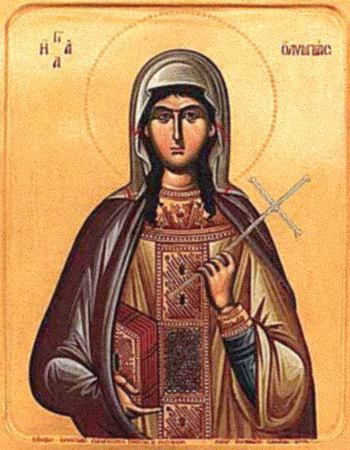

Jean-Jacques Henner (1800 aprox.). Fabiola. Colección privada.

Fuentes principales

Jerónimo, Epistolario.

Selección bibliográfica

Pietri Ch., Pietri, L. (dirs.), Prosopographie Chrétienne du Bas-Empire, 1 s.v. Fabiola 1 (Roma 1999) 734-735.

Marcos, M., Las mujeres de la aristocracia senatorial en la Roma del Bajo Imperio (312-410) (Santander 1990, Tesis doctoral) 267-289.