La piedra de Magnesia

Juan Manuel Montes y Fátima Ternero (10-06-2018)

«[…]¿Qué ley de la naturaleza causa

que la piedra llamada de Magnesia,

pues en aquella región fue hallada,

sobre un trozo de hierro atracción ejerza?

Admíranse los hombres de esta hazaña […]»

«De rerum natura»

Tito Lucrecio Caro (siglo I a.C.)

(traducción de los autores)

Imagínense una piedra que tuviera el poderoso don de orientarse, siempre que gozase de la suficiente libertad, en una determinada dirección y siempre la misma. Y que, además, dicho don fuera insensible a la ausencia de luz, a la lluvia y a cuantos desplazamientos o giros sometiéramos a la piedra. En épocas pasadas, semejante don habría ser calificado como mágico. Pero sabemos bien que no hay nada de magia en él…

Cuenta una leyenda que, en el siglo VI a.C., un pastor de la región de Magnesia, en el Asia Menor, encontró una piedra capaz de atraer al hierro. Por su origen fue denominada piedra de Magnesia. Algo más tarde empezó a conocérsela como magnetita y a la extraordinaria virtud que poseía, la de atraer al hierro, se la llamó magnetismo. (En español, la piedra de Magnesia también es conocida como piedra imán o simplemente imán. El término imán es un préstamo del francés, a través del vocablo aimant ―leído /emán/― que en uno de sus significados puede traducirse como «que atrae». De ese término derivan imanar e imantar, hoy día algo desplazados por el término magnetizar.

|

| Cristales de magnetita, la piedra de Magnesia, que químicamente hablando no es más que óxido ferroso-férrico (Fe3O4). Imagen tomada de Wikipedia. |

La extraña propiedad de esta piedra fascinó a Tales de Mileto (hacia el 550 a.C.). Experimentando con ella descubrió que no solo era capaz de atraer a piezas de hierro, sino que, además, era capaz de transferirles su virtud —de magnetizarlas— por simple contacto. Tras ello, las piezas de hierro eran capaces de atraer a otras piezas de hierro.

La curiosidad quizás llevó a Tales a descubrir algo más: si a una de esas piedras (o a una aguja de hierro magnetizada) se le permitía libertad de giro, entonces siempre señalaría la dirección Norte-Sur. Pero no tenemos prueba de que hiciera tal descubrimiento. En cambio, sí nos consta que los antiguos chinos llegaron a percatarse de esa propiedad, por las referencias encontradas en libros chinos que datan del siglo II d.C. Sabemos también que los chinos, que no destacaron nunca como marinos, no vieron la ventaja que ello supondría para la navegación en alta mar (esto es, alejada de la costa). Los árabes pudieron aprender de ellos aquel fenómeno, que tampoco vieron útil, debido a las excelentes condiciones de navegación, con cielos despejados, que son habituales en el golfo Pérsico y en el océano Índico. No sabemos cómo ese conocimiento llegó a Europa; tal vez durante la campaña de algunas de las cruzadas cristianas, pero más probablemente, a través de la España mora (Al-Ándalus).

Lo cierto es que en 1180, el sabio inglés Alexander Neckam (1157-1217) fue el primer europeo que mencionó esa capacidad de la piedra imán o de las agujas de hierro magnetizadas para señalar la dirección Norte-Sur. A diferencia de los chinos, los europeos sí vieron su provecho para la navegación, y no tardaron en perfeccionar el instrumento. Al poco, la aguja magnética, siempre con libertad de giro, se situaba sobre un grabado con varias direcciones (la rosa de los vientos), lo que permitía calcular mejor el rumbo. Al dispositivo se le dio el nombre de brújula, palabra que deriva del término italiano bussola, y este a su vez del término latino bruxis, que significa «caja». Puede decirse que el continente pasó a designar el contenido. (En nuestro idioma, sin embargo, no puede ignorarse la similitud del término con la palabra bruja, con la que quizás se contaminó de forma intencionada, porque a nadie se le escapaba que la virtud de esa aguja parece cosa propia de brujería.)

Las brújulas permitieron a los europeos, encabezados por españoles y portugueses, guiarse a través de los océanos dando comienzo así a la gran era europea de las grandes exploraciones, iniciada hacia el año 1420. Ello la creación de enormes imperios, tan grandes como nunca antes habían existido, ni (con toda probabilidad) volverán a existir. Al menos, así lo cuenta la historia oficial…

Porque todo el mundo parece no querer ver que hay algo difícil de creer en toda esta historia. Si, siendo conservadores, aceptamos que la piedra de Magnesia fue descubierta en el siglo VI a.C., tal como les he contado, parece extraño que la brújula no fuera inventada (al menos oficialmente) hasta el siglo XI d.C. ¿No parece un lapso de tiempo demasiado largo —17 siglos— para un descubrimiento tan sencillo? Sí, ya sé, puede argüirse que todos los inventos parecen simples una vez conocidos, que lo difícil es hacerlo la primera vez. Pero yo creo que esto no es aplicable a este caso. Y lo digo basándome en mi propia experiencia personal.

Cuando yo no tenía más de siete años hice un descubrimiento notable que, sin embargo, podría haber hecho cualquier otro niño. Mi madre, costurera además de madre, usaba tener un imán en el suelo, para recoger los alfileres de acero que allí caían. Bastaba arrastrar el imán para que recuperar fácilmente el preciado botín. Naturalmente, tuve oportunidad de jugar con esos alfileres. Uno de esos juegos, como no podía ser de otro modo, pasaba por atar un hilo a un alfiler (ya magnetizado por contacto con el imán) y tratar de atrapar con él los demás, como si de una grúa levadiza se tratara. Algún tiempo después, que no puedo precisar, pues los lapsos de tiempo durante la infancia son engañosos, lo descubrí: caí en la cuenta de que el alfiler suspendido de un hilo por su mitad, giraba y se movía, pero terminaba apuntando siempre en la misma dirección. No importaba en qué habitación de la casa me situara. Tampoco si salía al patio o a la calle. No supe que esa dirección privilegiada era la Norte-Sur, pero eso no era lo importante. La dirección, fuera la que fuera, no cambiaba nunca. Como si el alfiler tuviera una pertinaz memoria. Todavía recuerdo vívidamente ese momento de sorpresa y de incredulidad, porque lo he revivido muchas veces. Cuando años más tardes, el maestro de turno me habló de la brújula, me dije para mis adentros: «¡eso es!». Y no pude menos que sentir una profunda pena porque lo que yo creía un secreto era ya conocido desde hacía mucho tiempo.

De modo que, como estoy convencido que mi descubrimiento podría haberlo hecho cualquier niño, no alcanzo a entender cómo llevó tantos años dar el paso de crear una brújula (ni cómo los historiadores avalan, o no cuestionan, esa creencia). La historia de la Ciencia y de la Ingeniería está llena de ejemplos en los que cosas extraordinariamente más complejas se han inventado y descubierto no una, sino incluso varias veces, y en distintos lugares. Yo creo que la idea de la brújula, al menos en su montaje más elemental, debió de ser conocida muy poco después del descubrimiento de la piedra de Magnesia, ¿cómo si no podrían haberse descubierto tan tempranamente las islas Canarias o las Azores?

Permítanme que les cuente una historia real…

Los fenicios, un pueblo de comerciantes y navegantes con una visión del mercado global muy adelantada a su tiempo, transitaron el Mediterráneo desde los tiempos de Homero. Lo hacían para comerciar. Compraban y vendían no solo lo que ellos producían, sino también lo que otros producían. Con todo, conseguían riqueza, que es de lo que se trataba. Se aplicaron a ello con interés e ingenio. Y les fue muy bien. Fue vital para su empresa disponer de medios de transportes eficaces y seguros. Fueron ellos quienes establecieron las normas de construcción de barcos que se mantendrían inalterables durante milenios. Una de sus naves (siempre de color negro porque las calafateaban con brea), a la que los griegos denominaban gaulos (bañera), era pesada y muy ancha ―como gata preñada―, para dar cabida a un buen número de hombres y a grandes cargamentos. Naturalmente, se impulsaba con el viento por medio de dos velas cuadradas de lino, una grande central y otra menor situada a proa (una disposición inspirada en los diseños egipcios, pero mejorada, y mucho, por ellos mismos). La vela grande se instalaba sobre una verga móvil, lo que le permitía aprovechar todas las direcciones del viento. La vela pequeña, que era fija, solo servía para recoger los vientos transversales, pero aportaba control. La nave era fácilmente gobernada gracias a dos timones de madera, a modo de remos, situados sobre los costados de la nave, uno a proa y otro a popa. Es el barco que ven representado en la figura siguiente:

|

| Embarcación fenicia (gaulos) para trasporte de grandes cargamentos. La foto es un bajorrelieve de un sarcófago sidonio que se expone en el museo de Beirut. |

Lo importante es que esta nave, con su avanzado diseño y mejor hechura, a lo que contribuían sus buenas maderas (de cedro, roble y boj) y buen calafateado con estopa y brea, estaba tan capacitada para navegar por el Atlántico como la mejor de las carabelas de Colón. Pero, según los historiadores, los fenicios solo practicaban navegación de cabotaje, esto es, navegaban sin perder de vista la costa. Ese tipo de navegación les permitió moverse por todo el Mediterráneo, e incluso, como está confirmado documentalmente, circunnavegar el continente africano por encargo del faraón Necao II, quien los contrató por su pericia marinera, de la que los egipcios no andaban sobrados. Sin embargo, también hay pruebas de que los fenicios se adentraron en el Atlántico, más allá de las columnas de Hércules (el estrecho de Gibraltar), llegando a descubrir las islas Canarias, la de Madeira e incluso las Azores (donde en 1747 se descubrió un tesoro con monedas fenicias). Esto es algo increíble porque una cosa es navegar pegado a la costa y otra bien distinta, surcar océanos donde toda referencia se pierde. Bueno, no toda; quedan las estrellas, que hay que saber «leer». Pero los fenicios, gracias a los conocimientos astronómicos aprendidos de caldeos y sumerios, sabían orientarse por medio de la estrella Polar, que por algo era conocida en la antigüedad como la estrella fenicia. No obstante, las estrellas solo ayudan en las noches despejadas. ¿Y durante el día? ¿Hacia dónde ir? Tenían la ingeniería naval adecuada, pericia y valor, pero eso no bastaba; hacía falta la brújula… Sus múltiples logros sugieren que debieron conocerla.

Teniendo en cuenta la inmensidad del Océano Atlántico es obvio que ninguna isla se descubre por casualidad, sino solo a través de una estrategia bien ideada de batida y rastreo de toda una amplia zona, alcanzando distancias cada vez más largas, y con una cantidad suficiente de víveres que garanticen el retorno. Solo así es posible buscar rutas de vientos propicias, y, muy de cuando en cuando, encontrar una isla con cuyos habitantes mercadear. Es posible que en ese afán de explorar lo desconocido incluso alcanzasen costas americanas. De ser así, la hazaña de Cristóbal Colón en 1492 resultaría menos intrigante. Porque es obvio que Colón conocía no solo la duración del viaje de ida, sino también un mapa de vientos con las rutas favorables tanto de ida como de vuelta (por cierto, bien distintas). Un mapa de vientos no se improvisa en un único viaje. Quien sufraga y corre con los gastos de semejante viaje, tildado de loco por un consejo de sabios, debe recibir garantías (o cuando menos, indicios fiables) de que la empresa es factible. Y Colón debió mostrárselas a los reyes Católicos.

No cabe duda de que los fenicios fueron los mejores navegantes de la antigüedad, dueños de la tecnología naval más avanzada de su época, y capaces de cruzar el Atlántico de haber tenido una simple brújula. Si alguien pudo hacerlo, fueron ellos, sin duda.

En mi opinión, los fenicios debieron de utilizar todos los conocimientos a su alcance, aprendidos de todos los pueblos que visitaban. Mercadearon con todo, salvo con el secreto técnico que permitía la navegación segura en alta mar. Ese secreto lo guardaron celosamente para que no fuera conocido por la competencia. Al tiempo, se encargaron de difundir todo tipo de historias, acerca de monstruos marinos allén de los mares, capaces de meter miedo al más valiente. Todo con un fin disuasorio que asegurase que nadie se atrevería a repetir sus logros. Su negocio dependía de ello. Es lógico que no trascendiese su secreto. ¿Qué habrían hecho ustedes para zafarse de la competencia? De lo que sí podemos estar seguros es de que, aun cuando se hubieran servido de la brújula, nunca supieron por qué funcionaba. Y saberlo llevaría tiempo…

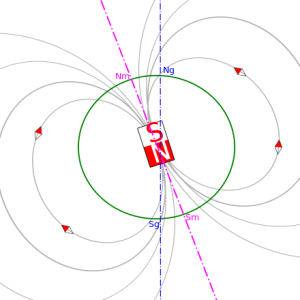

Tras los estudios de Tales sobre la piedra de Magnesia, no volvemos a tener referencias históricas sobre el magnetismo hasta el siglo I a.C., cuando Lucrecio lo menciona en su famoso poema «Sobre la naturaleza de las cosas», del que están tomados los versos que encabezan este ensayo. Siglos después, en el año 1269, el erudito francés Petrus Peregrinus estudió sistemáticamente la piedra imán, encontrando que esta siempre posee dos polos opuestos inseparables, y que enfrentando polos de dos imanes, siempre resultaba que polos opuestos se atraían, y semejantes se repelían. Pero para encontrar una explicación del funcionamiento de la brújula hay que esperar hasta principios del siglo XVII, cuando el científico inglés William Gilbert (1544-1603), en su obra magna «De Magnete, Magneticisque corporibus, et de Magno Magnete Tellure», expuso los resultados de sus importantísimos experimentos. Uno de ellos consistió en tornear un trozo de magnetita dándole forma de esfera y estudiar la orientación que adoptaba una brújula sobre distintas partes de dicha esfera. Llegó así a la conclusión de que se comportaba como una suerte de Tierra en miniatura, y que la Tierra debía de ser un enorme imán dirigido a lo largo del eje de rotación de la Tierra. (Hoy sabemos que la coincidencia no es perfecta; el eje magnético ni siquiera pasa exactamente por el centro de la Tierra, y los meridianos magnético y geográfico no son paralelos, sino que forman un pequeño ángulo llamado declinación magnética, cuya magnitud o varía dependiendo de la posición sobre la Tierra. Sucede, además, que las líneas del campo magnético terrestre no son paralelas a la superficie de la Tierra, por lo que la aguja magnética forma con la superficie un cierto ángulo que se llama inclinación magnética.)

|

| Esquema mostrando los polos magnéticos de la Tierra. Imagen tomada de Wikipedia. |

La magnitud del campo magnético terrestre no es muy grande; en los polos magnéticos alcanza el valor de 65·mT, y en el ecuador, 25·mT, resulta suficiente para reorientar a las agujas magnéticas con libertad de movimiento.

Pero, ¿cómo surge este campo magnético y qué hay en el interior de la Tierra que pueda generarlo? Naturalmente, una posibilidad es que hubiese un enorme roca de magnetita en las entrañas de la Tierra, orientada en dirección Norte-Sur, más o menos paralelamente al eje de rotación. Pero en cuanto se empezó a especular sobre la eventualidad de que el núcleo de la Tierra pudiera ser de hierro, aquello se vio como la gran explicación. Aunque pronto surgieron dificultades. En 1895, Pierre Curie (1859-1906) descubrió que el hierro pierde su magnetismo (en rigor, ferromagnetismo) por encima de 770 ºC (su temperatura de Curie). Dado que es muy probable que la temperatura del núcleo supere —con mucho— esa cifra, resulta obvio que dicho núcleo no podría ser un imán. Lo que sí podría una masa de hierro fundido es conducir corriente eléctrica. Si el hierro líquido formara torbellinos, entonces se crearían corrientes cerradas que, como hoy día sabemos, son las verdaderas fuentes del magnetismo. De modo que el magnetismo terrestre, más que ocasionado por un imán, lo sería por un electroimán gigantesco. Aunque esta es la idea que actualmente sigue siendo aceptada, los problemas subsisten. El magnetismo terrestre sigue siendo uno de los fenómenos de la naturaleza no comprendidos del todo.

Por ejemplo, no tenemos hoy día una explicación solvente acerca de por qué los polos magnéticos se desplazan lentamente, y de por qué el campo magnético gana o pierde intensidad con el tiempo, llegando, incluso, a anularse y a invertir el signo de los polos. Son muchos los detalles que todavía ignoramos acerca del campo magnético de la Tierra.

Pero una cosa es cierta: aunque la piedra de Magnesia no sea un material fantástico, sino muy real, no por ello deja ser menos fabulosa. Es una suerte que la Naturaleza nos haya brindado una piedra así; ella jugó un papel trascendental en la exploración del mundo (y en el intercambio cultural que ello supuso) y, además, nos puso en el camino correcto para comprender el complejo fenómeno del magnetismo. Es una pena, que la Naturaleza no haya sido tan generosa, sin embargo, con el fenómeno de la superconductividad a temperatura ambiente, si es que ello es posible. Por razones que aún desconocemos, nos ha privado de una piedra así. Y es una pena…